健康へのアドバイス

- 糖分とカフェインの取り過ぎに注意しよう

-

緑は勢いよく大地を埋め尽くし、不安定な季節を物ともせず生き抜いています。自然は、本当にたくましいと思います。ちなみに、ドクダミの花は白く凜として、この時期至る所に見られます。匂いは鼻につんとくる、かなり灰汁の強いものですが、花の姿を意外に私の心を癒やしてくれます。それが、ドクダミも味であり、渋みなのだと思います。

ちなみに皆さんは、糖分やカフェインをどのように摂取していますか?私は、昔から糖分やカフェインの摂取は集中力を高め、作業効率をあげるものと教わりました。医学部時代は、糖分(グルコース)がエネルギー産生に欠かせないことを習いました。これは、真実で間違いではありません。でも、最近、この言説だけで生活すると、絶対、我々は、鬱状態に陥ると思います。あくまでも糖分やカフェインは急場をしのぐ小手先の術くらいで考えておく方が良いでしょう。今回は糖分に焦点を絞り話題にしたいと思います。

糖分を取り過ぎると(特に消化吸収のよい甘いお菓子や清涼飲料水)と血糖は急激に上がりますが、その分血糖を下げようと大量のインスリンが膵臓から分泌されます。そうすると極端な低血糖になります。低血糖は、体を過緊張にさせるため動機や呼吸苦の誘因になりかねません。そして、低血糖はさらなる血糖摂取を体に求め、ますます多量の血糖を摂取しようとします。つまり、糖分過多に陥るのです。結果的に糖質過多は、苛立ちを強め心の余裕を奪うことになります。更に、腸内細菌で悪玉菌と言われるものは、糖分がとても大好きだと言います。そのため、悪玉菌が腸内に蔓延り、腸の粘膜に炎症を引き起こすとされています。そのため、適切な栄養素が吸収されず、不調が慢性化するようです。

糖がいけないのではありません。糖分の物である炭水化物の急激かつ過剰な取り方が問題なのだと思います。そこで精神科医の奥平智之さんは、以下のような食事を推奨し、血糖の急激な摂取に注意警鐘を促しています。その食事は大まかに以下のようなものです。

① 原則、お菓子とジュースを止める

② 毎食後に必ず二種類の食材からタンパク質を取る

③ タンパク質から食し、最後は炭水化物をとる(日本食のコース料理などはそうでしょう)

④ 必要に応じて、鉄分とビタミンB群をする(ビタミンB群は糖分の代謝に関与するからです)

⑤ コーヒーよりハーブ茶にする。①~⑥の徹底でうつは良くなるとのことです。でもあながち間違っていません。ただ、これを完璧に実践しようとすると、「きちんと実践せねば」という言葉が我々を逆に心理的に追い詰めてしまうでしょう。だから、出来そうなところから、出来そうな範囲で意識することが大切なのです。

医食同源とはよく言った物です。ちなみに、依存症の世界では覚醒剤、コカインなどはハードドラッグと言われていますが、何と砂糖、カフェイン、加工食品の添加物はマイルドドラッグと言われています。恐らく、これらの物質や食材は弱くても嗜癖性があるのだと思います。我々が心がける価値のあることだと思います。

そう、立葵が咲く時期となりました。今年は昨年より綺麗に咲いていると思います。彼らは太陽と水分という栄養からすくすく伸びています。加工されていない自然なものは、食事であって、他であっても、我々を生き生きさせ、成長を促すのだと思います。

それではまた

樋之口潤一郎

先日、サツマイモに水をやったら、芽が出るのかと検証しました。

水につけて一月目で漸く芽が出てきました。これがもっと伸びたら

プランターに移してサツマイモを作ってみたいと思っています。たくましいですね。

院長の徒然日記

- 令和8年1月26日 頑張る前に整えること

-

新年から少し時間が経ちましたが、本年も何卒よろしくお願いいたします。

大寒らしい寒さですが、ここから今年も急激な三寒四温に見舞われるのではないかと危惧します。大なり小なり、生き物は急激な変化に弱いのが定めだと思います。だからこそ、我々が持っている危険信号という野生の勘を拠り所に各自お体を慈愛頂ければと思います。

昨年末は、掃除で相当、多くの物を捨てました。人生一番の大掃除と言っても過言ではありません。患者さんには「掃除は大切」と言っていましたが、恥ずかしながら私は学生時代から片付けが大の苦手です。大学病院に勤務していた時は、私の机は医局の中で一番雑然としていて、物の置き場に困ることがしょっちゅうでした。そんな自身の反省を踏まえ、患者さんには「物だけ捨てるように」と言っていたのだと思います。私の場合、書籍を床に平積みする癖が抜けなかったため、書斎には足の踏み場がありませんでした。しかし、1週間に渡る大掃除の結果、簡易の本棚を取り入れたこともあって、空間にゆとりができ、部屋に明かりも差し込むようになりました。何と言っても、いつも本や書類の中に埋もれ見つからなかった空調のリモコンが、いとも簡単に取り出せるではありませんか。このことで、書物や書類の位置が分かるようになったことで、自分の心にも余裕が出来ることを実感しました。やはり、分かりやすさは、人に安心を与えるのだと思います。

そうだとすると、我々が困難に陥った時、まず大切にすべきことは、闇雲に頑張りそこから脱出を急ぐことではなく、むしろ起こっている事態を整理することなのだと思います。整理することで、悩みが一気に解決する訳では勿論ありません。でも物事が整理されると、どこから着手したら良いかが見えてきます。この徒然でも何回か話題にした「出来ること」と「出来ないこと」の色分けが明晰になるのだと思います。そして、その明晰さを拠り所に、一つずつ対処を試みると、困難は少しずつ解決に向かうと思います。「急いては事を仕損じる」などの諺は、正にこのような事態のことを述べようとしているのだと思います。整理する方法は「冷静になるまで待つ」「相談する」、そして「書き出す」など一つではありませんが、皆さんに合うやり方で是非試していただければと思います。

樋之口潤一郎

年末、大掃除の合間を縫って、千葉の内房の突端までドライブに行きました。真冬ですが、ラッパ水仙が穏やかな日の光に包まれ、春の訪れを知らせてくれているように思いました。都内のアスファルトからは灼熱しかもらいませんが、ここでは、大地と天、そして海から鋭気をもらいました。自然は私たちから「考えすぎ」という老廃物をデトックスさせる効能があるのだと思います。

- 令和7年12月25日 今年を振り返って

-

漸く、冬本番がやってきました。気温の絶対値はそこまで低くないものの、寒暖差の激しさから、昨年以上に寒さが身に染みるように感じます。昨日の雨で、枯れ葉に雨の雫が垂れこみ、腐葉土に近い匂いが、今朝の早朝の空気で感じられました。自然はもう既に、来年の春に向けて、大地を耕しているのだと思います。

私たちは現在、承認の社会に生きています。会社の評価もそうでしょうし、SNSでの「いいね」もそうでしょう。学校の成績は正に承認の象徴と言えます。そして、承認を勝ち取った人が、人生の勝者のような扱いを受けているのです。このような社会の中で、我々の多くは、多種多様な期待に応えることを半ば強いられていると思います。しかし、このことは裏を返すと評価という承認に怯え、常に自分の素の表出を殺しながら生きることを意味します。 いうなれば、我々は我慢社会の中で生き抜いているのです。

最近、診療を通して気づいたことがあります。それは、自分の表出を控え、長年我慢していると、次第に自身の悩みの輪郭がぼやけ、心理的苦痛だけが誇張されるということです。それは、漠然とした不安、そしてうつなど精神的変調で自覚されるだけでなく、痛みなどの身体的違和感で自覚されることもあると思います。そうなると、その苦痛を解消することに、患者さんが必死になるのは当然なことです。リストカットなども、苦痛の解消ために、患者さんが身に着けた苦肉の策といえるでしょう。ただ、苦痛の解消だけに終始すると、悩みの本質が置き去りにされますから、取れない苦痛に益々とらわれるだけでなく、自分を傷つけ無力感を募らせることになります。

大きな苦痛や、そこから作り出された衝動などは、内服も含めある程度小さくする必要があります。しかし、苦痛の本質は、我慢を強いられ、自分の感覚を見失ったことにあるため、本来の感覚を取り戻すことがとても大切なのだと思います。その中で、改めて、私がまず大切だと感じていることは、何と言っても自分の体の健康を大切にすることです。体の健康の醸成を通じて、苦労してきた自分を労わる作業が不可欠なのです。一見心の治療と無関係に見えますが、私は心とは内面の精神と外面の体の総体であると、常日頃から考えています。正に体の手当が、傷ついた心の手当そのものであると捉えて欲しいと思います。一見、地味な手当ですが、体の健康が育まれると、患者さん本来の五感が必ず戻ってきます。

その上で、承認という魔物の中で、我々は「全ての期待に応えねば」などの強迫観念などで闇雲な状態に陥っています。その場合、必要に迫られ対応すべきことか、単に気になるだけなのかを分けて考える必要があります。私は、案外、後者の場合が大半なのではないかと感じています。特に自分に自信がない場合は、他者の思惑が気になり、承認というものにとらわれがちとなります。その場合、気になる対象から極力距離を取ることが大切です。最近、私は、患者さんにスマートフォンの閲覧を控える代わりに書物や漫画に触れることを進めます。書物などは読者に承認を求めず、むしろ作者との対話を通し、自分の内面を整理する切掛けと同時に、いた感性や感覚を呼び覚ます契機となります。そして、自分の感覚が育まれる過程で、徐々にどの期待に応え、どの期待は敢えて関わらないかを見分けられるようになっていくと思います。恐らく、この過程が、承認に飲み込まれず、自分を取り戻し、現代社会を生きる一つの答えなのではないかと、現時点の私は考えています。

本年も、当院の外来に通院いただき誠にありがとうございました。特に、当院の外来運営にご理解、ご協力を頂きましたこと、感謝いたします。今年は、自分でも振り返ることが多い一年でした。来年も混沌とした社会情勢の中で、生き抜くことになりそうですが、限られた時間であっても、皆さんとの診療と対話を大切にしていきたいと思います。

皆さん、来年もよろしくお願いします。 良いお年をお迎えください。

樋之口潤一郎

- 令和7年12月2日 ある御縁

-

こんにちは、11月は公私共々、慌ただしかったため、徒然の更新が遅れてしまいました。11月に入り、ヒンヤリした空気が私たちの肌に、「目を覚ませ」と囁いていると感じるまで、冷たくなってきました。今年は、カメムシが多く発生したようで、そんな年は、決まって関東は大雪に見舞われるとのことです。本日の徒然はまとまりがありませんが、自分の思いでを語ってみました。

ところで、私は高校時代に吹奏楽部に所属していました。両親も趣味で音楽を楽しんでいましたから、入学したら何か新しいものをやろうと自分も、楽器演奏を考えるようになりました。当時の吹奏楽部は、比較的その地区では上手いとされていたため、大所帯で、その年の新入部員は40人でした。その中で、楽器の分からない私は、目立つ楽器でトランペットを希望しました。しかし、トラペット希望者は多く、その中にはかなり上手な部員もいました。結果的に、初心者であった私の希望はかなわず、他の楽器に変更を余儀なくされたのでした。退部も考えたのですが、当時の部長から「君に打ってつけの楽器がある。木の楽器だけど、赤いサックスがあるから、そのパートに移ってみては」と言われた一言で、赤いサックスとやらの楽器を担当することになりました。

ケースを開けると、かび臭い匂いがして、とてもサックスとは思えない雰囲気でした。当時、仲良くなった同級生に「あれがサックスなのか?」と聞いたら、友人から「あれはファゴットという楽器だよ、成り手がいないから、樋之口騙されたのだ」と笑ってかえされました。皆はキラキラした楽器に触れているのに、俺は古ぼけた楽器を手にしている。貧乏くじを引いた気分で、かなり落ち込みました。そして、吹いてみれば指使いも難しく、さらにいやになりました。当然、1年目は上達にはほど遠い状況でした。

そんなある時、父親が、「潤一郎、ファゴットの先生と飲み屋で知り合った。レッスンをお願いしておいたから、今度行くように」と突然言い出したのです。その人は誰なのかを父親に聞いたら、某プロオーケストラ(超有名なところです)のファゴットの首席奏者だと返事が返ってきました。そして、なんとあろうことか、父親は、その先生に「息子はファゴットを熱心に学びたいと言っています、ぜひお願いします」などと言ったというではありませんか!! この言葉を聞いて、自分は更に気後れしてしまいました。しかし、約束を取り付けているから行かねばなりません。そこで、私は、楽器を持参し、当時先生が住んでいた八王子にいくことにしました。レッスン当日、飯能駅から二両編成の八高線のディーゼル(当時はまだ架線されていませんでした)に乗り八王子に向かうことにしました。昭和の時代によく見られた、電車内の木の床の油とともに感じられる暖気とディーゼルの排気音が、何故か今でも印象に残っています。私はどこに連れていかれるのだろうかと、苦役列車に乗せられている気分でした。

駅に到着すると、先生と思わしき男性が私に声をかけてきました。先生は「君が樋之口君?よろしく、ここから少し歩くので、一緒に自宅まで行きましょう」と、私を自宅に案内してくれました。ご自宅では、奥様が出迎えてくれて、防音室のある部屋に通してくれました。先生は「将来は音大を志望ですか?」と尋ねられたので、私は正直に「実は、初心者で楽器も全くうまく吹けなくで、上達の見込みがありません。そんな私は先生にお世話になってよいのでしょうか?」と問いかけました。先生は「初心者は私も時々レッスンします。まず貴方の学校の楽器を見せてください」と言って、学校の古い楽器を手に取りました。そして、その楽器で、ラベルのボレロという曲の一節を吹いてくれたのです。演奏後、先生は「この楽器だと、練習しても苦しいだけだったでしょう」と私の苦労を慰めてくれましたが、私はこんなオンボロ楽器でも、こんな素敵な音が出せるのだと今までにない感動を味わったのです。そして、これがプロ中のプロなのだと思い、以後月一回の割合で、八王子のご自宅でレッスンをしていただくことになりました。

高校2年生になり、楽器に興味を持つようになってから、自然と練習量も多くなりました。朝は7時半に部室で練習、そして夜遅くまで部室で練習、まるで音大にでもいくかのように練習したと思います。当然、そこで頑張った代償は、授業中の眠気へと跳ね返り、よく授業が無益な睡眠学習の場に成り下がってしまいました。そう、がり勉の真面目さが、楽器演奏にだけに生かされ、学業に全く還元されなかったのです。高校3年の夏の大会まで楽器を吹き、その後、あまりにも遅い受験勉強に入ることになりました。しかし、高校二年から三年までの授業内容がほとんど頭に入っていない私にとって、大学受験は「運転免許を持っていない少年が、車をスムーズに運転しろ」と言われているのと等しい位、無謀なものとなっていました。

でも、この体験から、私は大学時代以降もオーケストラなどで、ファゴットを演奏するようになりました。医師になっても細々と色々なところで演奏していました。楽器を通して、全国の楽器仲間とも繋がりを深めていきました。それも、これも当時の楽器の先生のおかげなのだと思います。本当に感謝しかないのです。そして、楽器という寄り道が、結果的に私の人生を豊かにしてくれました。今、私も良い年齢になりました。そして、人生で一番忙しい時期のように思います。でも私たちと同世代の仲間が、またレッスンを受け始めるようになりました。そんな周りの状況に触発され、私も最初の師匠と同じオーケストラのファゴット奏者に教えを乞うことになりました。その先生もまた音色がとても素敵で、その音色にハッとさせられる瞬間があるのです。年を重ねて、楽器の腕は勿論落ちましたが、落ちたなりの楽しみ方があるのではないかと考えています。

御縁を大切にすると、縁起に発展すると言います。私の楽器は一人で上達したのではなく、先生や周りの人と関わりをもつことで成立したのだと思います。やはり、どんなことでも物事や人と触れていく体験が、次の縁を作り出して新たな縁起へと発展するのだと思います。あと10年吹けるか分かりませんが、細々と吹き続けてみたいと思います。

樋之口潤一郎

先日、とあるクリニックの院内コンサートに参加してきました。

左にいるのは、私の学生時代の仲間で、彼もまた精神科医になります。

彼は後輩ですが、音色やメロディの作り方が素晴らしく、本当によい刺激を受けています。 - 令和7年10月23日 困難は無くすことは出来ないけど・・・・

-

皆さん、こんにちは、

10月中旬から気温は極端に下落し、夏の暑さで緩んだ心身が突然鞭に打たれたように、痛むようになりました。草木に紅葉という暇も与えてくれないことに、ある寂しさを覚えます。秋の夕焼けで世界が橙色変化する中、柿の木の上をカラス達が家路に向かうなどの日本の原風景を、私自身何故か渇望してしまいます。それだけ、地球が悲鳴を上げているのかもしれません。

困難は生きる上で、避けて通ることができないものです。私も、いろいろな出来事を通じて、この事実を身に染みて感じるようになりました。ただ、診療の中で気づいたことがあります。それは、困難を無くすことは絶対不可能だということで。むしろ困難を完全に排除しようと思えば思うほど、逆に困難にとらわれ、苦痛の度合いを強めます。やがて我々は、排除できない困難を恨み、否定の沼にはまり込んでしまいます。つまり、一人で考え込むことで世界が閉じてしまうのです。

でも、困難を軽くするという視点で考えると、見えてくる世界が変わってきます。軽くするためには、考えることでなく、何らかの工夫を凝らさねばなりません。骨折を例に挙げれば、折れた部分はすぐに改善できませんが、松葉杖を使って歩くことは可能です。つまり、軽くするためには、物に頼ったり人に頼ったりする取り組みが不可欠なのです。これは、生活に世界が開かれ、一人で考え込むことから離れることを意味します。別な見方をすれば、生活世界との相互交流から心理的孤立に繋がるのです。

今の世の中は科学が飛躍的に進歩しました。そのことで、どんな問題も一発で解決できるかのような幻想が、我々にもたらされるようになりました。四半世紀前に夢の抗うつ剤と称されたプロザックは、人間の心から苦痛を取り除くHappy Drugとしてマスメディアで取り上げられました。しかし、あれから25年過ぎて、うつ病の患者さんが減ったかと言えば、そうではありません。むしろ、皮肉にも増加の一途をたどっています。抗うつ剤の効果は私も認めるところですが、速効性を謳うあまり、生活世界への関わり方や頼り方の話題が過小視されてしまったのです。

生活世界に関わることで、困難は勿論無くなりませんが、頼るなどの体験が醸成され、長い目で見れば、生きる知恵が付いてきます。私は、この体験から紡ぎ出された知恵が実は困難を受け入れながら、生きていく上で重要なではないかと、現在考えています。頼り方は多種多様で正解がありません。だからこそ、自分にとってどんな頼り方が良いのか、冒険のつもりで是非ためしてみてください。

そう、先日、家路の途中の道ばたを横断するヒキガエルにであいました。輪禍で命を落としてはならぬと、さっと蛙を手に取り、自宅の庭に住まわせることにしました。名前は、ケロちゃん2代目などとしても良かったのですが、たまたまセブンイレブンの脇の道だったので、セブンと名付けました。庭で見かけたらまたアップしたいと思います。セブンはこの体験をどう捕らえたかは不明ですが、もしかしたら「車はなくせないから、一応お前の差し出した手に頼ったわ」などと感じたでしょうか。セブンと私の相互交流が始まりそうです。

樋之口潤一郎

- 令和7年9月26日 闇雲になる時

-

皆さん、こんにちは。漸く入道雲が影を潜め、秋の雰囲気が雲の様子から感じられるようになりました。聞くところによれば、今年の猛暑日は30日程度とのことでした。昨年は12日、そして30年前は1日だったと言います。温暖化という異常気象が幾何級数的に増加していることを考えると、来年の猛暑日は50日近くになるのでしょうか。それを考えるとぞっとします。ただ、千葉の勝浦や館山などは黒潮の風の影響から、猛暑日になることはほぼなく、3~4度、都心と比べて低いようです。やはり、東京は、アスファルトや空調の排気口から出る熱風などによって、確実に平均気温が押し上げられていると言えます。東京から風情が消え、人工的なものに完全に覆いつくされた時、この町から活気という命が消えるように感じてなりません。

この徒然でも何度か書きましたが、埼玉県の某都市で少年~思春期を過ごしました。当時、住んでいた場所は、もともと畑などを営む兼業農家の地域と新興住宅が重なり合う地域でした。中学は自宅から2キロ強あるところにあり、毎日茶畑の間を歩き通ったものです。私は、当時でいうガリ勉タイプで、優等生でした。両親は決して勉強しろとは言いませんが、「良い成績は取って欲しい」と願っていたと思います。その表に出ない親の気持ちを察し、そして先生の思いを察し、過ごしていたように思います。皆が、先生に怒られてもゲームセンターに遊びに行くのを、羨ましいと思いながら、結局、私は一緒に遊ぶことが出来なかったのです。また中学生になってから、埼玉県下で有名な(今は無くなりましたが)進学塾に通塾していました。塾のおかげもあって、学校の成績は良かったのだと思います。

でも、中学3年になり、受験の準備のため、通塾日は週4日となりました。ぐっと日数が増えたことで、日常生活が塾中心となってしまいました。進学塾の先生は、毎日、「~ができなければだめ。~して当たり前」などと、我々に減点法で叱咤激励してきます。私は、この掛け声がすごくストレスでした。背伸びをして成績と優等生を維持していたのですから、これ以上、発破をかけられても、もう伸びしろがありません。しかし、この発破で確実に伸びる人種がいました。彼らは、受験勉強を苦にせずゲーム感覚で取り組んでいました。そして並外れた体力を持っていました。私は、そんな彼らに脅威を感じ、塾に行くことが怖くなってしまいました。夏期講習のある時期に通塾に限界を感じ、親に泣き泣き、退塾することをお願いしたのです。塾の先生方は当時「なぜこんな時期に弱音を吐くのだ、頑張って続けられないのか、ここで止めても志望校には絶対いけない」と昭和のド根性論を盾に脅してきましたが、この時の私に「継続します」と断言できるだけの勇気もエネルギーはありませんでした。「独学で頑張ります」とだけ言葉を残し、塾を去ることにしました。

その後は、覚悟して教科書と問題集を端から端まで隈なく読み込み、取り組むことにしました。要領の良いやり方とは到底言い難いものでしたが、当時の自分では、これしか思い尽きませんでした。受験本番が近づいてくると、失敗への恐怖から、半ば闇雲に問題集を説きまくっていたと思います。全てを完璧にこなすことにとらわれ、「些細な失敗が絶対的な失態」といった極端な考えに陥っていきました。ただ、クラスのメンバーに勉強を教えることがあり、それは自分にとって、今となってみれば癒しでした。彼らは今でいうヤンチャで、決して勉強ができる方ではありませんでしたが、それを卑下するのではなく、笑いに変える力強さがありました。ある仲間は「樋之口、何で円周率を中学ではπ(パイ)というの、あれおっぱいが丸いからパイというのか」とふざけながら、良く質問してきました。そんな屈託のないやり取りは、失敗恐怖に慄く自分の心を解してくれたものです。

最近、診療を通して、闇雲に陥った時程、大切な心がけがあると感じるようになりました。それらは、全て完璧に取り組むことを放棄し取り組みを一つだけに絞ること、体の疲れなどに対してメンテナンスを施すこと、そして、信頼できる他者に相談することなどです。当時の自分はこれらを実践できたとは思いませんが、今になってみれば、塾を止めたことは、結果的に自分を不要に傷つけないための自衛の策だったと思います。そして、仲間に勉強を教えることを通して、私は、自分の苦労を周囲に承認してもらい手当してもらっていたのだと思います。これも当時の自己流のメンテナンス方法だったかもしれませんし、逆に私が感謝すべきものだったと言えます。そう、πをオッパイのようなものと冗談をいった彼はどうしているだろう。もう私のことは覚えていないでしょうが、元気でこの厳しい世の中を生き抜いて欲しいなと思っています。

皆さんも何かに行き詰った時の参考にしてみてください。

樋之口潤一郎

- 令和7年8月18日 手間をかけること

-

手間をかけること

皆さん、こんにちは。この暑さで言葉も出ません。潤いを奪う太陽を憎みたいところですが、やはり、この温暖化を加速させた人類の愚行を嘆くべきでしょう。温暖化が進めば、身を守るために空調のある室内に身ごもることを余儀なくされます。でも、これは人間同士が、暑さを理由に心の繋がりを分断することに他なりません。せめて、もう少し涼しくなったら、窓を開けて、外の世界との交通を再開し、自身の心を解放させたいものです。

先日、とある方から自家製のスイカを頂きました。それを家族で頂いたのですが、本当に美味しかったのです。スーパーなどで売っているものとは段違いでした。なぜなのだろうとふと考えてみると、それは作物にかけた愛情と手間が桁違いに異なるからだという結論に至りました。恐らく、その方はこの酷暑の最中、労を惜しまず肥料と水を与え、大きな実をつけるために不要なツルや花を間引き、そしてカラスなどに食べられないように、対策したのではないかと思います。それも、きっと毎日の作業だったのではないでしょうか?手間をかけた分だけ、赤い果肉部分は、皮の表層近くまで及んでいました。食べていると皮まで甘いような気分になりました。

今の世の中は、コンビニエントな物が尊ばれ、手間を無駄なものと一蹴する傾向があります。効率的に大量生産をするためには、致し方ないのだと思いますが、それで作り出されたものは、あくまで誰が触れても当たり障りのない標準的なものなのだと思います。それも悪くはないけど、感動もありません。そして大失敗もありませんが、大成功もないでしょう。これからの世の中は、ますます多様化が叫ばれる背後で、確実に画一化が進み、我々もその波に飲まれるのだと思います。その時、我々はコンビニエントな世界で、何が奪われ、そして何を大切にすべきかが常に問われると思います。まさに自分の生き方が問われるのです。その際、一見非効率に見える取り組みが、人間という生き物を人間らしくたらしめる上で重要なように感じています。今回の自家製のスイカから教わったことは、とても大きかったのです。皆さんも是非、考えてみてください。

まだまだ暑さが止まぬ、是非夏バテにならぬようご自愛ください。

そう、次回は、ある青年の話をしてみたいと思います。ではまた。樋之口潤一郎

頂いたスイカです。こんなに赤いスイカを見たのは初めてかもしれません。

- 令和7年8月1日 やりくりの重要性

-

いつも当院の外来運営にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

今年は、皆さんもお気づきのように、蝉が鳴きません。一説には雨が降らなかったせいで、土が硬くなり過ぎて、幼虫が地面から木々に這い上がれず、成虫になれなかったためと言われています。蝉の泣かない夏の昼間は、何か空虚で寂しさというより侘しさを感じさせます。少し古くさいですが、昭和の夏の白昼とは、蝉の大合唱の中で、風鈴の音と共に至る所で網戸の奥から高校野球中継の音が微かに聞こえてきたものでした。暑さの中にも人の心を映し出す情景があったのです。でも、今はそれが希薄になっている。とても嘆かわしい事態だと思います。

最近、患者さんの診療を通して、改めて大切だと感じることがあります。それは、物事をやり抜く根気ではなく、やりくりする工夫こそが生活に幅を持たせ、豊かにするということです。日本人は「気合い」という言葉がとても好きです。特にスポーツの世界では、ここ一番の大勝負でこの言葉がよく使われると思います。私が浪人していたころ、予備校でも「最後は気合いで答案を書け、そうでないと合格はない」と脅されたものです。私は「気合い」の時代を生きた一人ですから、この言葉自体嫌いではありません。でもこの言葉の使い方には慎重を要すると感じています。

というもの、「気合い」は期限付きの戦いでこそ有効ですが、人生のような長期戦では、息切れを作り出す副作用にもなるからです。日本社会は、まだ高度経済成長の栄光が忘れられないのか、我々に未だ「成長」などと言葉を換えて、「気合い」を押しつけてくるように見えるのです。そうではなくて、やりくりして日常で起こる困難を凌ぐ、省エネの術が、長期戦では求められているのだと思います。諦めたり手を抜いたりしながらよろよろと進む工夫が不可欠なのです。特にこれは老いの声が聞こえる中盤以降から大切な心得と言えるでしょう。

私は、プロレスは詳しくありませんが、アントニオ猪木の名言の一つに「元気があれば何でも出来る」というフレーズがあったと思います。アントニオ猪木の心の中には、「体を鍛え元気を養え」という思いがあったでしょうが、私は「元気は体を労り、省エネの工夫から作られる」と考えています。逆転の発想ですが、この年齢になって見ると、あながち間違っていないように思います。

皆さんも、夏バテにはご用心ください。

樋之口潤一郎

- 令和7年6月30日 決断には痛みが伴うもの

-

皆さん、こんにちは。

まさか、六月にこんな猛暑がやってくるとは思いませんでした。厳つい太陽の光が、まるで地面にガンを飛ばし焼きを入れているように、体内に刺さってきます。天の恵みである豊穣の大自然はどこに行ってしまったのでしょう? でも温暖化が人災であると、すれば、大自然の神様は我々に怒りと嘆きを、天災という形で伝えているのでしょう。その声に耳を傾けるだけの度量が人間にどれ程備わっているのか、今我々は本当に試されているのだと思います。

そう、この時期、思い出すことがあります。数年前、私は、精製された砂糖(グラニュー糖)が体内に良くないということで、数ヶ月砂糖断ちにチャレンジしました。WHOは一日、グラニュー糖の総量が25gを超えないようにと勧告を出しています。前回の健康講座でもお話ししたように、血糖の乱高下は生活習慣病だけでなく、うつやパニックなど情緒不安定も悪化させるのです。多少欲張り砂糖断ちと共に炭水化物も極力減らすようにしました。

そうしたら、体重は見る見るうちに低下していきました。月2キロずつ位は減ったでしょうか? 三ヶ月で7キロは痩せたと思います。本来であれば身軽になって、ハッピーなはずですが、私は、逆にこの時期、あまり感じなかった倦怠感に襲われ体調を崩してしまいました。後に、同僚の内科の仲間から、食事を安易に抜いて耐えるダイエットでは、体脂肪以上に、体からタンパク質が奪われることを教えてくれました。タンパク質は、我々の筋肉や細胞の中身を構成する重要な立役者です。つまり、タンパク質の喪失は、体力の低下に直結し、不調を作り出すのです。ダイエットは、実施するにしても月0.5キロ~1キロ位が適切なようです。結果は急ぐと、必ず何にしわ寄せが来るという典型的なエピソードでした。皆さんも、夏バテ対策の一環として、参考ください。

ところで、私は最近、人生の決断は大きかろうが小さかろうが、必ず後悔という痛みを伴うと感じています。それは、時間には後戻り出来ないという厳しい現実があるからだと思います。ちなみに、「なぜ時間が後戻り出来ないのか」という理由の一つに、物理学の世界では、どうも重力の関与があるようです。そうであれば、後悔という代物も地球で生を受けた人間の宿命と言えるでしょう。私も若い頃は、「ああすれば良かった」「なぜこうしなかったのだ」と「たら・れば」の後悔にとらわれ、苦しんだものです。しかし、年齢が人生の半分を超え、残りが何となく見えてくると、「自分が選んだのだから致し方ない」と少しずつ諦めが付くようになってきました。

患者さんの多くも、同じような体験が少なからずあると思います。ただ、私は、後悔を悪いものと捉えるより、「しっかり決断したから後悔という感情に出会った、だから後悔は立派に決断した証だ」と捉えるようになりました。そして、問題は、後悔という感情ではなく、取り戻せない過去に執着し、周囲や自分を恨み続ける心にあると考えるようになりました。大切なのは、後悔を中和し、過去を取り戻すことではなく、後悔を致し方ないものとしながら、決断後の人生をどう生き抜くかということにあると思います。というのも、決断後の人生を一生懸命生きた人ほど、新しい体験の醸成からむしろ豊かになることを、多くの患者さん達から、私自身が教わることが度々あったからです。とても悩ましいことですが、現実世界で生きる我々が押さえておかないといけない真実なのでしょう。

皆さん、まずは熱中症、夏バテに気をつけて、今年を乗り切りましょう。

先日、6月19日に神戸で日本精神神経学会の会合があり、そこのシンポジウムで他の先生方と講演をしてきました。どの先生も最前線でご活躍されて、その中身はともて勉強になるものでした。

- 令和7年4月30日 「目標について」

-

皆さん、こんにちは、4月下旬から庭の花と緑の自己主張が非常に強くなりました。植物や木々は、お日様の栄養を受け、天に届かんばかりに伸びていきます。雨の影響も手伝ったでしょうか、ふと庭を見ると知らぬ間に密林の様相を呈していました。小さい頃、私は、想像力が逞しい少年であったと思います。こういう緑豊かな状態になると、私は、ドラえもんのスモールライトを浴びて小さくなり、庭の密林を探検する自分を想像したりしていました。庭を大地の側からみると、大地に息吹く様々生き物に出会えます。小さな少年は、ぶつぶつ言いながら蟻やダンゴムシと会話していたように思います。自然には、私たちを豊かにさせるエネルギーが宿っているでしょう。

世の中や教育の世界では目標を持つことを尊びます。これだけ混沌とした時代に、目標を持たなければ、自分を見失い、虚無という魔物に飲み込まれる可能性があるからでしょう。私も目標を持つことを推奨する一人ですが、目標の捉え方には注意すべきと常々感じています。目標を成果、成績など他者からの評価軸のみでとらえると、その意味合いは克服という名に置き換わり、自身を追い詰める暴力になってしまいます。我々は目標に対し、闇雲に背伸びし続けることになり、それはやがてうつ状態の温床となってしまうのです。

私は患者さん皆さんと接する中で、目標とはあくまでそれに近づくための目安に過ぎないと捉え直すようになりました。あくまでも、自分の歩く方向性を示す道標程度で考えておく方が、自身を無闇に追い込まないだけでなく、余裕をもって全体を俯瞰し、自分の立ち位置の把握に繋がるように思います。そして、出来ないことではなく、出来ることに注目するなど加点法で自分を見つめ直すことも可能になります。見方を変えるだけで、見え方が随分変わるものです。ぜひ心掛けてみてください。

植物は、お日様に対してどれくらい伸びるかなどの目標を勿論課していません。伸び方も植物の種類によって異なります。でもその植物は可能な範囲でお天道様に近づいていくのでしょう。植物に言わせれば、「天まで届く? まさか、そんな事ばかり考えたら、お天道様の熱で燃え尽きてしまうよ、あくまで出来る範囲で伸びればいいのだ。人間もそうだろう!」なとど言っているかもしれません。彼らは自然と自分の伸びしろの分だけ素直に生きているのです。人間もこの自然の姿から学ぶことはまだまだ多そうです。

樋之口潤一郎

先日、神奈川県の某公園に出向きました。自然保護のため持ち返ることは叶いませんでしたが、蛍のでる泉にイモリがたくさんいました。その側にはヒキガエルのオタマジャクシもいました。イモリの好物はオタマジャクシのようです。これに感動し、思わず泉と同じ目線でイモリを眺めていました。自然はいつも、人間の雑念を洗い流し、心を浄化してくれます。

- 令和7年4月4日 徒然 「「自立」と「自律」の違いについて」

-

皆さん、こんにちは。

春というのは朗らかで我々に希望を与えるものであるとつい最近まで思っていましたが、最近の異常気象を見るにつけ、春とは、希望と絶望を行き来する非常に危うくて、不安定なものであると感じるようになりました。夏日の暑さに押し出されるように、桜の花は半ば強制的に開花を余儀なくされたようにも見えます。そんな桜を不憫に思うからこそ、余計に桜の儚さが際立ってしまいました。

私たちは自立と自律という言葉を無意識に使っているのではないでしょうか? 私も皆さんと同じように診療で区別することなく、患者さんに助言していた過去があります。新明解国語辞典で引くと、自立とは「自分以外の助けなしで、自身の力だけで物事をやっていくこと」とされています。一方、自律とは「支配や制約を受けずに、自身で立てた規範、もしくは内面の状態に従って行動する」と定義されています。自立は何となく、イメージできますが、自分を律するとはどういうことなのか、今一つ判然としません。

最近、私自身、この点を患者さんとのやり取りの中で次のように捉えるようになりました。これは、国語学から逸脱した、あくまでも私見ですが、辛い状況に立たされた時の対応の違いが、この二つ言葉にはあるように思います。自立は辛い状況を何とか踏ん張って自身の力で乗り切ろうとする姿勢を表し、自律は辛い状況を辛いとしっかり感じ取り、一人では乗り切れないからと他者などに頼りながら乗り切ろうとする姿勢を表していると、現時点の私は考えています。自分を律するというのは、恐らく闇雲に我慢することではなく、むしろ自身の限界を認め、環境にどのように主体的に調和することを意味しているのだと思います。自分で出来ることは自立的に対処し、出来ない事は他人の知恵に肖りながら自律的に凌ぐことが重要なのでしょう。こうしてみると自立と自律は極めて相補的な関係なのだと思います。そして、このようなやり繰りが上手くなっていくと、自身を極端に追い込むことが少なくなり、心の余裕が作り出され、回復に繋がるのだと思います。そして、自律が機能する上で、まずは何と言っても、意固地にならず、「すまん、大変だから助けてくれ」と相手に正直に発する勇気が求められるのだと思います。そういう意味では、環境への主体的な関わりが我々には不可欠なのです。

我が家の猫たちは、この寒暖差を我々以上に上手く切り抜けようとしています。寒い時は私の妻に身を寄せあいながら暖を取っています。一方、暑い時は日陰で涼しい床にゴロンと横になっています。彼らは、自然と自分たちが寒暖差を意志の力で思いのままに操ることは出来ないと悟っているのだと思います。であれば、自分たちが環境に合わせながら最適な状態を作ろうとしているのかもしれません。正に、彼らは環境に肖りながら自らの状態を環境に自律的に合わせています。潔いまでの自律的な姿勢は、自立的に「俺たちなりに生きるわ」と、私たちに語っているようにも見えます。彼らは、私たちに「人間様は勝ち負けに拘ったり、見栄を張ったり、はたまた思い上がったり、自然体を忘れているから駄目だ。猫を下に見ているだろう。そんな態度では自立?自律?どっちも手に入らないぜ」などと警鐘を鳴らしているのかもしれません。

人間という生き物は本当に身勝手で困ったものです。

ではまた

樋之口潤一郎

追伸、

潤クリニックが2019年4月2日に産声を上げて、無事7年目を迎えることになりました。子供が小学一年生になったと考えると感慨深い物です。これはひとえに通院いただいている患者さんのお陰であると感じています。そして、受付を必死に守り抜いているスタッフの皆さんに、私は常に支えながらここまで来られたと思っています。そんな仲間に心から感謝しています。ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。

- 令和7年2月17日 徒然 「自然治癒とはどういうことだろう」

-

皆さん、こんにちは。

大寒を境に、春の訪れを知らせるやや湿り気のある空気が、日常界隈でも時々感じられるようになりました。やはり温暖化の影響でしょうか、例年に比べ多少、春の訪れが早いのはないかと思います。それ自体は喜ばしいですが、春が桜と共にあっという間に通り過ぎないことを、ただただ願うばかりです。前回、健康法を書くことをアナウンスしましたが、今回も徒然で記すことにしました。

ところで、我々はよく自然治癒という言葉を耳にします。読んで名の如く、我々の中に存在する「治ろうとする自然発生的な力」ということなのでしょう。しかし、これはどうやったら引き出せるのかと問われると、少し答えに窮してしまいます。非常に抽象的な概念なのだと思います。私は、日頃の診療の中で、この問いについて考えてみました。まだ思慮の途中ですが、恐らく自然治癒とは治そうとするのではなく、労るという過程で自然に湧き出てくるのではないかと、現時点の私は感じています。

今の世の中では、様々なストレスに対して、絶えず自身を奮起させることが求められます。仕事や学業など目標が達成されれば、それは喜びとなり、次への活力にもなるでしょう。しかし、どんな内容のものであっても、奮闘している時は、必ず身を粉にしている訳ですから、我々はエネルギーを放電していることになるのだと思います。つまり、身を粉にしている分だけ、自然治癒は削られていると考えて良いのでしょう。そうだとすると、自然治癒は、日頃から自身を労る姿勢にこそ宿るものなのだと思います。疲れたときに早く眠る、足が痛むから無理をせず散歩を一時的に控える、そして敢えて周囲に媚びを売らず一人の時間を持つなど、自分の心身の声に耳を傾け、労ることで、自然と鋭気が回復していくのだと思います。

でも、どうも今の世の中は自然治癒を推奨しておきながら、社会生活では成果をあげることも我々に求めており、我々は常に相反する考えに身動きがとれずにいます。更に厄介なことに、成果を上げないことで、一定の罪悪感が植え付けられ、いつしか我々は、労ることが怠けであるとの考えをすり込まれているようにも思えます。でも、それでは、いつまでたっても、奮闘という消耗を立て直す機会が与えられずに終わってしまいます。私は、外来の中で、成果を上げることが最初にあるのではなく、しっかり自身を労るから結果的に努力が叶うなど成果が得られるのだと考え直すようになりました。それは、治療の過程を通して、多くの患者さんから学んだことでもあります。是非皆さんの日常と照らし合わせて、皆さんオリジナルの自然治癒の方法を見いだしていただければと思います。

考えてみれば、昨年4月に天国に旅立った茶々丸も、足をけがした時に舌でペロペロと傷口をなめていました。茶々丸は痛みを取ろうと思って舐めてはいなかったでしょう。むしろ、舐めることで痛みが和らぎ、楽だったから自然にそうしたのだと思います。やはり、楽になるための心がけと工夫が、自然治癒の源なのかもしれません。「今更わかったのか、おぬし!」と天国から嘆きの声が聞こえてきそうですが、そうなのです。私も、この年になって漸く気づいた真実なのだと思います。

ではまた

二匹も大分仲良くなってきました。ハチは今年の4月で11歳になります。

茶々丸の分も長生きしてほしいと思っています。 - 令和7年1月6日 「懐かしい出来事について」

-

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。寒さが染み入る新年となりましたが、患者さん皆さんにとって貴重な一年であることを願っています。

さて、少し懐かしいお話を本日はしたいと思います。私は高校時代、吹奏楽部に所属したのですが、その活動に身を投じるあまり、勉強は本当に疎かになりました。中学時代と打って変わり、期末テストの1~2週間前に突貫工事のごとく勉強するだけで、赤点にならない程度で何とか乗り切っていました。浮上することを忘れた深海魚とまでは行かなくても、当然成績は下位に沈むことが多くなりました。そんな私が医学部受験を考えたのですが、当然、現役時代は箸にも棒にもかかることなく、全滅で浪人を迎えることになりました。

浪人時代は大手予備校で送ることになりました。当時、池袋から丸ノ内線でお茶の水駅まで向かうのですが、唯一、電車が地上に出る茗荷谷駅から後楽園駅までの風景が今も印象に残っています。4月上旬、電車から見る土手には、鮮やかな黄色に彩られた菜の花が一面に咲いていました。一方で、車内は沈黙を貫くサラリーマン戦士に埋め尽くされていました。菜の花の明るさと車内の抑圧された重苦しい空気とのコントラストに、来年、鉄格子のような苦役列車から降りて、菜の花畑にたどり着けるのか、本当に不安でした。

幸いなことに、クラスには同じ高校の仲間が何人かいたこともあって、そこまで孤独感に駆られることはありませんでした。その中に高校は違いましたが、中学時代の同級生だった女子がいました。その子は中学時代、とても優秀でしたが、私のように単にガリ勉というより、やりたい目標を見据えてコツコツと勉強姿勢を貫くような芯の強さを持ち合わせていました。コツコツ勉強を続けてきた彼女と突貫工事で切り抜けてきた私との成績の差は歴然でした。中学時代は似たり寄ったりの成績だったのに、三年間でその溝は埋められないほどにまで開いていました。身から出た錆とはいえ、その差に強い劣等感と焦りを強めたのを覚えています。当時は順位と偏差値が物を言う世界にいましたから、その子に勝てないまでも、背中が見えるくらいの順位までならないと、大学合格など絶対に無理だと思い知らされたのです。そこから、高校3年間分を取り返すように、勉強に明け暮れることになりました。

茗荷谷駅から後楽園駅までの土手の風景も、生い茂る力強い緑から、やがて朱色の彼岸花で彩られるようになりました。この年の蝉の鳴き声はけたたましく、祭りの怒号が灼熱のアスファルトを叩きつけているようでした。焦りと劣等感にたきつけられたお陰もあって、成績は確かに上がりましたが、年末に入ると勉強に疲れ、息切れを覚えるようになりました。体重も5キロ減りげっそりと痩せ細り苦学生の様相を呈していました。ちなみに同級生の女の子の背中は一瞬見えかけたものの、それもつかの間、彼女は更に高みに登り、雲の上の存在になっていました。年末に、たまたま予備校の帰りがけに声をかけた際、私は「もう受験が辛い、早くこの苦しみから抜けたい」と嘆きました。そうすると、その子は「確かに辛いよ、でも行きたい大学があるから頑張れる、それに勉強は面白所もあるよ」と語りました。このやりとりの中で、劣等感や焦りを打ち消そうと奮闘した私と、目標を持って楽しもうとしている彼女とでは、すでに高校入学の時点で大きな開きがあったように思います。困難を楽しめる能力というものが、とてもうらやましく感じてしまいました。

凍てつく冬を乗り越え、翌年の4月、私と、同級生であった女の子とは全く違う進路を歩みました。そして、同じ高校の同級生とも再会を誓い、それぞれの人生を歩んでいきました。人生の交差点とも言うべき、浪人生活は自分にとって苦しく辛い思い出ですが、今でも何故か懐かしく感じられるのです。当時は、彼女にどこかで負けたような感覚を抱いていたのですが、それは、自分のプライドの高さが当時の心情を作りだしていたのだと思います。でも、あの時はあの努力が精一杯だったし、それ以上の術がなかったのだから、致し方なかった。そして、一連の体験も、後々、私を精神科医療に進ませる一石になっていたのではと思っています。今の世の中は、成果を謳うあまり、苦行に耐えることが尊ばれていて、楽しみという言葉が後手に回っている節があります。苦行があるからこそ、楽しみを見いだすことにも価値があるのだと、当時のまだ青二才の青年は、その女の子から教わったのだと思います。それに気づくのは何十年も後のことですが・・・・・

次回は、久しぶりに健康一口メモを書こうと思います。

樋之口潤一郎

予備校最終日の1月下旬にとった写真です。高校の同級生4人で、当時の「写ルンです」で思い出に記念撮影しようと、担任(前列左端の女性)に声をかけました。そうしたら、担任が「男4人だけだとムサイので花をそえよう」と言ってくれて、帰りがけの女子学生さんに声をかけてくれました。昭和の終わり頃、バブル時代前の懐かしい一枚ですが、これも青春なのでしょう。 - 令和6年12月24日 「今年の最後の徒然に際して」

-

皆さん、こんにちは。秋は不安定な天候という名の下、煙に巻かれたようにあっという間に過ぎてしまいました。その代わりに、心身に差し込まんばかりの、寒さと乾燥が到来してきました。急激な変化は我々に、目に見えない形で小さな拒絶感をもたらすように思います。今年、秋にアレルギーが増加したのは、ブタクサなど花粉症のせいだけでなく、急激な寒さへの嫌悪の影響もあるかもしれません。

今年は、愛猫であった茶々丸の死と、保護猫、ポーチャとの出会いがありました。茶々丸の死が突然だっただけに、「ずっと同じ状態など、人生にはありえない」と、強く感じ入った瞬間でした。この世は正に無常なのだと思います。だからこそ、唯一無二であるこの一瞬を大切にする心がけは忘れないようにしたいものです。

ところで、我々はネット社会に身を置くようになり、考えることばかり植えつけられました。もしかしたら、日本人は高度経済成長の時期から、親や社会から「しっかり考えなさい、しっかりしなさい」などと叱咤されていたのでしょう。このように、思考優先への傾倒は、社会的成長という成功をもたらしましたが、一方で「どうしたらよいのだ」という考えに更けこみ、結果的に「どうにもならない」など無力感を作り出す温床にもなっていたはずです。そうであれば、そんな気持ちを抱いた我々人間が、「一瞬一瞬を大切にしよう」などと言われても、「では、どうすれば良いのか」と頭を抱えるだけに終わってしまうはずです。

やはり、一瞬一瞬を大切にするためには、考えることでなく、感じることが重要なのだと思います。そのためにも、自分の体感や感情に目を向けることを怠らないことなのだと思います。そのためには、まず体の感覚の中で、「楽」「心地よい」などの感覚をぜひ大切にしてほしいと思います。楽など一服する体験がないと、喜怒哀楽を感じ取るセンサーが機能しません。一瞬を感じ取るためには、それなりの余裕が必要なのだと思います。次に、思考が優位で、感情が劣位であるという価値づけを捨てることです。自身の感情を下にみる姿勢が日常化すると、どうしても自己否定が先行してしまいます。私は、「どんな感情でも、感情があるからこそ、その人の個性が光る」と日々の診療で感じることが多くなりました。特に「こうあるべき」などの考えにとらわれている時は、感情を下に見て、思考優位になっているサインですから、注意してください。最後に、感じるという体験は何かに触れることで、得られるということを再認識してください。それは対人関係でなくても構いません。生き物や自然、書物や漫画、現代であればバーチャルのゲームであっても良いでしょう。その触れ合いを通じて、様々な感情や感覚を養ってほしいと思います。これらは、私にとっても現在進行形のテーマですが、少なくとても今を大切に生きる上で、要と考えています。

本年もあと数日で終わります。本年も当院の外来に足を運んでいただき、ありがとうございました。考えてみれば、来年の3月で当院は開院から丸6年を迎えることになりました。4月から7年目、幼子にたとえれば、小学校入学となります。時の流れに思いをはせながら、来年も引き続き、限られた時間であっても皆さんの診療を大切にしたいと思います。まさに、診療の瞬間を大切にすることですね。

皆さんにとって来年が良い年であることを願っています。

樋之口潤一郎

ポーチャも大分大きくなりました。保護猫で怯え一色であったポーチャにも安堵や興味など様々な感覚が育っているように思います。この三か月、彼も一瞬一瞬を必死に生き抜いたのだと思います。 - 令和6年11月11日 「電子デバイスは、感動を与えない」

-

皆さん、こんにちは、

いつも当院の外来運営についてご理解ご協力いただきありがとうございます。この二週間で、関東は木枯らし一号が吹き荒れ、夏から突然冬にバトンタッチとなりました。本来入るはずの秋は変化の目まぐるしさにかき消され、我々は侘び寂びという日本人ならではの味わいを抱く暇も許されませんでした。急激な冷えこみは足下から忍び寄り、全身を容易に凍てつかせます。皆さん、真冬に入ったという思いで冬支度に入っていただければと思います。

先日、私は、高齢になった父を故郷、鹿児島に連れて行く機会に恵まれました。父は故郷に帰ることは最後だと感じたのでしょう。体力的に厳しい年齢ではありましたが、「是非、行ってみたい」と話し、その思いを叶えることにしました。鹿児島の象徴は何と言っても、雄大な桜島でしょう。決して高い山でありませんが、活火山でいつも煙が上がり、活力のある山の一つだと思います。父に限らず鹿児島出身の人々は、人生に行き詰まった時、桜島の男らしさに思いを馳せ、勇気をもらったと言います。その意味では、非常に情緒的な思いを我々に喚起させる山なのだと思います。ちなみに樋之口という名字のルーツは鹿児島にあるようで、市内の観光歓楽街である天文館にも、樋之口町(この地域ではヒノグチではなく、テノクチと呼ぶようです)という地域があるようです。

さて、我々はフェリーに乗り込み、桜島の姿を間近に見ることにしました。フェリーが桜島に近づけば近づくほど、インバウンドで来日した外国客がこれ見よがしにフェリーの先頭に集まり、桜島をスマートフォンのカメラに収めようとしています。私もご多分に漏れず、カメラに収めようと必死に前に出て行くことにしました。しかし、父は、じっと桜島を見つめ「いいなあ」と言葉を発しながら、様々な思いを噛みしめていました。この姿を見た時、私は、スマートフォンで簡単に記録することで、人間が失うものは「感動」という言葉ではないかと思いました。スマートフォンで記録して、後で見ても、体験した時の喜怒哀楽までは再現してくれません。情報化社会を生き抜く上で、電子媒体は不可欠なツールとなりましたが、あくまでも記録のためのツールであって、それ以上のものではないことを、我々は肝に銘じておく必要があります。喜怒哀楽で心が揺さぶられた時、我々は必ず思い出という形で記憶に刻印されます。記録などと仰々しく構えなくても、本当に重要なことは、自然に脳が記憶してくるのです。

そういえば、私もこの十数年の記憶が薄くなったように思います。忙しさに忙殺されたとも言えますが、やはりご多分に漏れず、記録デバイスに肖り過ぎた副作用かもしれません。デジタルデトックスは、正に我々に自然な感覚を復活させ、情緒豊かな機会を再現させてくるのだと思います。記録を目で追うのではなく、体験を目に焼き付ける。これが、人間らしさの源なのだと思います。

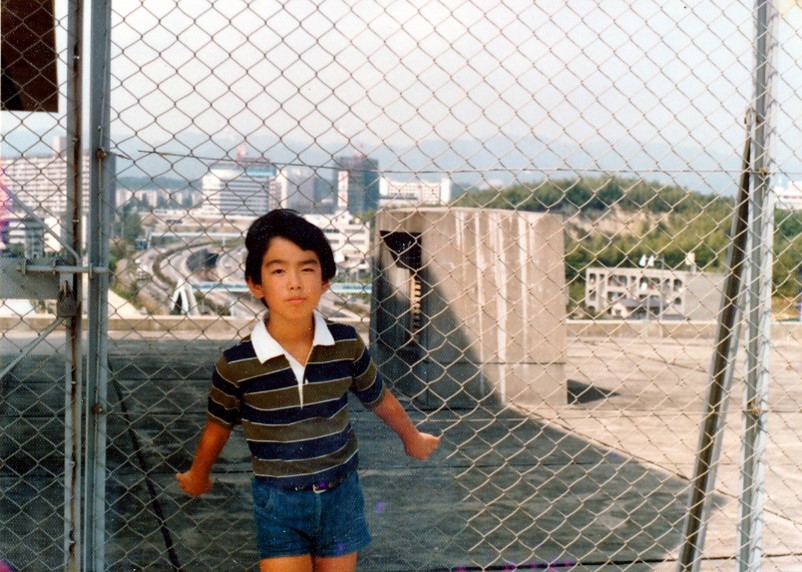

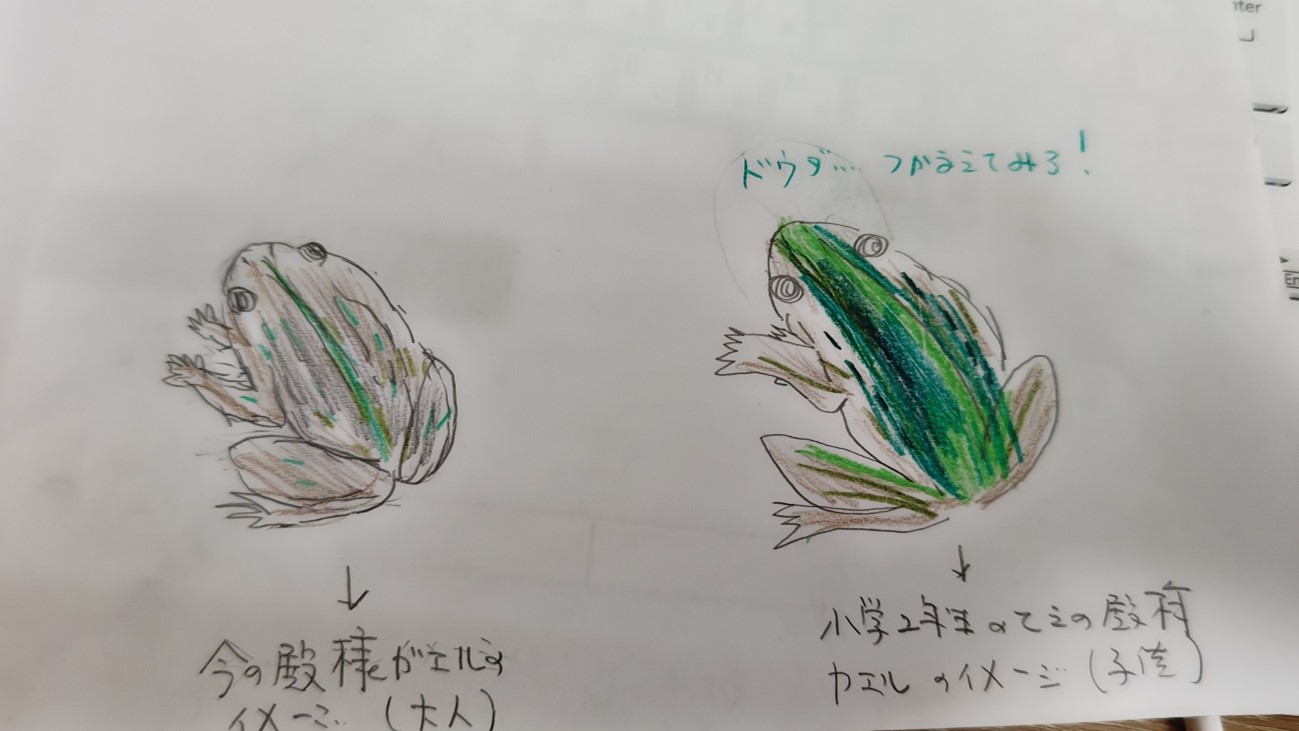

ふと子供時代を思い出しました。小学2年生の時、家族で行った山形県月山の時の風景です。色々な草花がありました。花は原色では表せない繊細な色で、その季節を表現していました。初めてみる色に感動し、その頃の思い出はやはり残っています。そして、そのときの風景や風の気持ちよさも記憶に残っています。樋之口少年はやはりいたく感動していたのだと思います。

樋之口潤一郎

今回の旅行で納めた桜島の雄志

小学二年の時、月山に旅行した時です。このユリ科の植物に少年は興味津々でした。

今ではあり得ないオカッパで、昭和感満載です。

この髪型で、後に大阪に転校したために、潤子などとからかわれる羽目になりました(苦笑) - 令和6年10月21日 「生きることは不自由を引き受けること」

-

皆さん、こんにちは、

最近、多忙な状態が続き、少し徒然への投稿が空いてしまいました。この間、季節は猛暑から晩秋の状態にまで一気に進み、寂しさすら我々に感じさせるようになりました。ただ今年は、蝉やコオロギの声などをあまり耳にしませんでした。異常気象の影響かは定かでありませんが、少なくとも虫たちもめまぐるしい変化に、季節を味わうことが出来ず、戸惑っているのだと思います。

私も、それなりの年齢になりましたが、最近になって、「改めて人生とは不自由の連続だ」と実感することが多くなりました。恐らく、自身も体力の低下などを実感しているからだと思います。その際、人は何に不自由を感じているのでしょうか? 診療の合間にふと考えてみると、幾つかの内容が思い浮かびました。心の内側に目を向ければ、感情は我々の所属物であるはずなのに、自身の思い通りになりません。我々の精神は肉体に納められ、そこから離れて自在に振る舞うことも出来ません。そして、他人の感情や我々を取り巻く生活環境(季節など)、予想外の出来事など、これに対して人は本当に無力です。

ところが、近年の科学の発展は、上述の一連の内容である不自由を一気に解消してくれるかのような錯覚を我々に植え付けているのではと危惧しています。私は、科学否定論者ではありません。むしろ科学の恩恵を受けて育った一人ですし、科学の進歩に携わった人々に敬意を持っています。しかし、科学の貢献は、この世界の一部に対してであって、万能薬ではないという事実を知っておく必要があります。我々は科学や意志の力ではどうにもならない、実に不自由な中で生きているという事実を引き受けなければいけないのだと思います。それが人としてこの地球に生まれた運命なのだと思います(考えてみれば生き物は重力という物にすでに動きを拘束されていますね、これも不自由です)。

なぜ、このようなことを話題にするかといえば、どうにもならないという事実を受け入れなければ、我々は本当の意味で自由になれないと、診療の場面で強く感じることが多くなったからです。勿論、この事実の受容は産みの苦しみに相当し、簡単なことではありません。しかし、この点を覚悟できるようになってくると、どうにか出来ることから着手し、せめてその中で自在に生きようと発想を転換することができます。つまり、この発想の転換こそ、自分の人生を自在に生きる出発点ではないかと、現時点の私は考えています。

ところで、9月から我が家に新たな家族ができました。写真左側の猫は「ハチ」と言い、右側が新入りの、「ぽーちゃ」と言います。両方ともオスです。「ハチ」の紹介を忘れていましたが、「ハチ」は「茶茶丸」の1年後に我が家にやってきた猫で、言うなれば次男です。知人の伝手で譲渡していただいた猫です。何となく寂しそうにしていたから、引き取ったのですが、連れてきたら自宅で、猫を被っていたという言葉のように、早速我が物顔で遊びだしました。「カーテンをボロボロにするは」「医学書にオシッコをするは」で、やりたい放題に我が家の生活を謳歌しています。

ただ、4月に茶茶丸が天国に行ってから、ハチは寂しそうだし、私達家族もシュンとしていましたから、新たな猫をどうするか、8月から思案し始めていました。そんな中、いつもお世話になっている動物病院の獣医さんから、保護猫の譲渡先を考えているとのことで、我々にその話がありました。会ってみれば、ビビリで我々にはシャーシャーばかり言う子猫でしたが、これも御縁とばかり、頂戴すことになりました。名前の由来は、背中に丸い印がぽちっとあること、茶々丸へのオマージュを併せたものになります。

私にはまだ懐いてくれません。茶茶丸の時は、自分に一番懐いてくれたから、まだ心を開かぬ、「ぽーちゃ」に焼きもきもするのですが、それは、まだ私が、茶茶丸の死を受け入れていないのかもしれません。私はこれから、茶茶丸の死の事実を引き受け、その代わりに、「ぽーちゃ」との関係を育むことが、今の自分に出来ることなのでしょう。まさに、前述の、思い通りにならぬ不自由を引き受け、出来ることから関わりを持つことそのものだと思います。そうだとすると、不自由を引き受けるとは、新しい体験を取り入れ、人生の幅を広げる好機そのものだと思います。

そして、このことを一番喜んでいるのは、天国に行った茶茶丸かもしれません。彼にも、私の「ぽーちゃ」との奮闘を見守って欲しいと思います。樋之口

(左がハチ、10歳、右がぽーちゃ、5ヶ月です。これからも、よろしくお願いします!!!) - 令和6年8月20日 「新陳代謝の重要性(私見から)」

-

皆さん、こんにちは、残暑厳しい日々がまだ続きますから、熱中症などにはくれぐれもご注意いただければと思います。一方で、日は短くなり少しだけ空の様子も秋めいてきました。自然に目を向ければ、虫の音にも秋の到来を知らせる便りがあちらこちらで聞かれるようにもなりました。子供心に、高校野球の決勝戦が終わると、夏という祭りの終焉から何とも言えぬ寂しさに駆られ、貯め置いた宿題や読書感想文の課題の山にため息をついたものです。

先日、お盆休みに京都の旅行に行く機会がありました。学生時代の修学旅行では、日本の歴史見聞の一環として、半ば強制的に様々な神社仏閣を見学させられた訳ですが、この年代になってみると、祈るという行為が、喧騒の世の中で見失いがちな自分を見つめなおす貴重な機会になっていると感じました(私は無宗派ですが)。また祈りは、無という豊かな時間を取り戻す契機になることも再認識しました。これも私がある年齢に達したからなのかもしれません。

京都の夏は暑く、神社仏閣の砂利から照り返す光の威力が、我々に体に容赦なく襲ってきます。その中で私は、大量の汗をかきながら散策したのですが、次第に木々の間を駆け巡る自然の風に涼しさを感じるようになりました。近年、温暖化の影響で、猛暑が叫ばれてから久しく、私たちは避暑という名のもと、空調の効いた部屋の中で避難を余儀なくされています。でも、良く調べると猛暑は江戸時代にも、戦中の日本でもあったようです。今と同じような厳しさが過去にもあったとしたら、昔の人々はどう凌いでいたのでしょうか? 実はこの点は我々が健康を考える上でとても重要なヒントが隠されています。昔の人は良く歩き良く動き、汗をかくことを躊躇わなかった。動くことで新陳代謝が活性化し、汗が作り出されます。汗が蒸発することで、身体表面の熱が奪われ、体温の恒常性が維持されていたのです。更に昔の家は、吹き抜けの構造であったため、風通しがよく、汗の蒸発を促進させてくれました。至極当たり前のことですが、我々現代人は、暑さに対してとかく過保護に扱われてしまったのです。皮肉にも冷気を保持するために密閉された空間では、新陳代謝の低下から冷えの増長だけでなく、発汗による温度調節の機会も奪われていきました。そしてこれらは、環境の変化に適応できない脆弱な体を作り出すことになってしまったのです。勿論、昔のような住環境ではないため、「脱冷房社会」などというつもりはありません。しかし、新陳代謝を見直すという観点から健康を考えてみることは、我々人間本来の自然な姿を取り戻すという意味で、決して悪いことではないと思います。

そういえば、西本願寺のお堂でお祈りをしている時に、心地よい風が油蝉の鳴き声と共に吹いてきました。風が汗を拭き去ることで、そこに心地よさが生まれ、私の祈りを深めてくれたように感じました。もしかすると、仏様は、過去に固執しがちな我々の心を停滞させないために、お堂の中を開放的にしているのかもしれません。そして、このことは、体の新陳代謝が、鬱屈しがちな我々の生活に一石を投じ、心の安寧にも通じていることを示しているのでしょう。それこそ、仏の叡智なのかもしれません。

京都水族館では、オオサンショウウオをたくさん飼育しており、オオサンショウウオ愛に満ちていました。 - 異文化に触れた体験(ある少年時代のとりとめもない体験から)

-

皆さん こんにちは

予想はしていましたが、酷暑がついにやってきました。高温多湿な空気が、我々に襲い掛かり、不要な熱を体内に送り込んできます。この熱が全身に籠ることで、我々は、自律神経を乱し熱中症に陥ることとなります。そのため、籠った熱を外に出すためには、まず頭を冷やすことを是非心がけてください。脳のクールダウンは自律神経の安定をもたらし、熱中症の予防や回復に欠かせません。最近は、私は、外来の患者さんに、夜間寝る際に枕に冷却シートを張ることをお勧めしています。頭をひんやりさせることで、睡眠の質が回復し、体力の消耗を予防してくれるためです。是非試してみてください。

今回はまとまりのない文面になります。

私は父の転勤で、9歳(小学3年生)の時に大阪に転勤しています。当時、私は王選手のいる巨人軍のファンでした。転校当日、私は巨人の帽子を被って、教室に入り、自己紹介をすることになりました。担任に促され教室に入った瞬間に、クラスメートらが、異人を見るような目でこちらを見つめてきました。私はドキドキしながら「はじめまして、東京から来た樋之口潤一郎です」といったのですが、その瞬間に、クラスのガキ大将と思わしき人物から「お前、ここ大阪やぞ、阪神、阪急のファンが普通やのに、なんで巨人なんや、あほ」と開口一番に言われてしまいました。更に当時、髪型をおかっぱにしていたことが徒となり、「お前、女みたいやな、名前は潤子や」などと、難波花月のように突っ込まれ、散々な初日となりました。樋之口少年は、関西人の突っ込みに圧倒され、いとも簡単にノックアウトされてしまいました。日本から突然異国の地に放り出されたような寂しさと心細さに駆られ、自宅に帰った際、母親の前で「東京に戻りたい」と泣いてしまいました。子供心に大阪の地から今でも逃げ出したいような気持に陥っていたのです。

翌日、両親に諭され、嫌々ランドセルを背負い教室に向かうこととなりました。油分の強い粘土細工の匂いに満たされた教室に恐る恐る入ると、昨日のガキ大将が、「潤子、おはよう」と笑顔で声をかけてきました。それにつられて、他の級友も声をかけてきてくれました。そして、ガキ大将が私に「そうや、大阪はコレラが流行っているから、水道の水飲んだらあかん、飲んだら死ぬで!」と教えてくれました。当時は、大阪の淀川でコレラ菌が見つかり、その感染で数名亡くなったとの報道がされていたようです。あまりの早口に良く聞き取れませんでしたが、少なくともガキ大将は、私に親切心で色々教えてくれたように思いました。その後、徐々に私は、クラスの仲間に溶け込むようになり、放課後、野球を一緒にするようになりました。ただ、私は関西流にいえば、どんくさい所があったので、相変わらず「潤子」と呼ばれていましたが、それも愛称なのだと思えるようにまでなっていました。

強烈な異文化に触れた体験でしたが、少なくとも3年間、在住したことで、私は、関東人にはない、大阪の人たちならではの人情に触れることができました。あくまでも昭和の時代の思い出ですが、裏表がなく、喧嘩っ早いけど、最後は「ええねん、ええねん」と笑い飛ばす寛容さが、少年の心に残りました。大阪を離れる最後の日、新幹線の窓から見える神崎川と淀川の姿が少しくすんだ色味に見えました。やはり大阪で得た絆とお別れすることに、少年なりの思いが映し出されていたのかもしれません。第一印象は最悪だったのに、別れ際は懐かしくなったのだから、少年の記憶は色々な体験で上書きされていったのでしょう。

潤子も、平成、令和を生き抜き、良い年齢になりました。最近、患者さんに「第一印象で決めず、3ヶ月~1年は最低継続してみるように」と伝えることにしています。記憶が上書きされ、新たな捉え方や知恵が醸成されるためには、それなりの時間が必要だと、日頃の診療を通じて感じているからです。そして、そんな助言をするようになった、私の根拠の一つに、やはり大阪での異文化体験が寄与しているように思います。やはり、考え方を変化させる唯一の原動力は、どんな体験をするかにかかっているのだと思います。

樋之口潤一郎

昭和50年代のある夏

これが潤子です - 令和6年5月30日 主観について

-

皆さん、こんにちは

相変わらず、蒸し暑い日ですね。先日の台風はすごかった。雨が大地に喧嘩を売っているようでした。ただ台風でワクワクするのは私だけでしょうか?私がまだ中学生のころ、工藤夕貴主演の台風クラブという映画がありました。内容は、中学生が台風の熱気に押され、暴挙を試みるという、さした物ではありませんが、人の気を迷わせる力が、台風にはあるのでしょう。

今日、自転車で商店街に向かっている途中、まだ亡くなって間もないであろうカラスの遺体が路上の脇に横たわっていました。カラスは人間のゴミを漁ったり、ひな鳥を守ろうと攻撃的になったり、良いイメージを持たれない生き物の一つだと思います。けれども、遺体のカラスの目はどこと無しに寂しげで、優しくも見えました。彼はカラスとしてどんな一生を送ったのだろう。そして、どのように死を迎えたのだろうか?そんなことを思いなから、私は心の中で手を合わせました。前回の徒然でも書いたように、茶々丸の死があったから、余計に彼の目に自分の思いを重ねたのだと思います。

同じカラスなのに、自分の思い一つで捉え方がガラリと変わることを考えるにつけ、人間とは改めて主観の生き物だなと再認識しました。主観とは恋など情熱を注ぐ原動力になりますが、一歩間違えると思い込みや決めつけに陥る温床と言えるでしょう。特に心に余裕がない時は、「彼奴は駄目だ」など周りの環境を攻め立て、断罪しがちになります。そして、拙速な判断、却って物事を良からぬ方向に向かわせてしまうのです。

だから、我々はひと呼吸置いて、冷静になることが必要です。冷静になることで、見え方が変われば、自分の思い込みと言えるでしょうし、変わらなければ、その見立ては間違っていなかったと言えるのだと思います。物事の決断はそれからでも遅くないのです。ではどれくらい待つかといえば、最低でも3日から半年くらいはかけてください。その中で、よく眠り体調を整えること、信頼出来る他者に相談し意見をもらうことです。その方がいなければ、ノートに自分の思いを書き出し可視化することも一考に値すると思います。そうすることで、我々は感情的な決断から現実的な決断へとシフトすることができると思います。そしてこの決断が、自分らしい生活を形作る一歩になると、現時点で、私は考えています。

今年も、線路脇の立葵が綺麗に咲いていました。彼らに思い込みはあるのだろうか?そんな思いを重ねて見ると、意外にも上にしか伸びることが出来ないから、そうしているという返事が帰ってきそうです。彼らの方が人間に比べ遥かに冷静沈着な生き物なのかもしれません。

- 令和6年4月22日 マルチタスクが得意という人などいるのだろうか、そしてご報告

-

皆さん、こんにちは

現在、患者さん皆さんに、6月からの外来運営の紙を渡しているところです。大変な中ではありますが、ご理解・ご協力いただければと思っています。よろしくお願いいたします。

世の中は、マルチタスクが出来る人々を尊びますが、しかし、私は、今までマルチタスクを得意とする人に余り出会ったことがありません。実は、多くの人々は、マルチタスクを実践しようとすると、「何をやったらよいか」とあたふたしてしまうのではないでしょうか? 最近外来で患者さんと接しながら、マルチタスクとは「世の中で言われているように、いくつもの物事を聖徳太子の如く器用にこなすことではないのではないか」と感じるようになりました。

私は、マルチタスクの本質が「単に気になるだけなのか、本当に必要なことなのか」を区分け、物事を進める姿勢の醸成にあると考えています。何故なら、気になることを最初に何とか対処しようとすると、そのことに却ってとらわれ、本来やるべき作業を見失いがちになるからです。そうすると、「やばい、どうしよう」という心境に陥り、本来の作業がどんどん停滞することになってしまいます。反対に、気になることはあるのだけど、気にしつつも必要な作業を最初に実践すると、必ず物事が進んでいきます。ゆっくりでも着実に本来の目標に到達することになるのです。一見、遅いように見えても、このような進め方が、いくつもの物事を確実に進める秘訣なのだと思います。その際、「早く何とかせねば」と意気込むと、必ず気になることから対処しようとするのが、人間の性のように思います。そんな時は、一拍おいて、冷静になることです。発想の転換ですが、日々あらゆることに忙殺されて戦っている皆さんの参考になればと思います。是非、意識してみてください。

最後にご報告ですが、2月の徒然で登場しました我が家の茶々丸ですが、3月下旬に急に体調を崩してしまい、4月中旬に息を引き取ってしまいました。享年11才でした。詳細は述べませんが、動物病院で診ていただいた段階で、既に手のつけられない消化器癌だったそうです。動物病院の先生方に懸命に処置していただき、一時は回復の兆しも認められたのですが、残念ながら延命には至りませんでした。今は、ただただ寂しいという気持ちですが、せめてもの救いは、彼の最期を看取れたことでした。家族で弱った茶々丸を抱っこした後、彼は最後我々に「ニャー」と泣いて、天国に旅立っていきました。最期は「ありがとう、さようなら」と言ったのでしょうか、気持ちよい位に爽やかに去って行きました。その潔さに、私はただただ泣きたい気持ちになってしまいました。

彼の魂はどこにいったのだろうか? 最近、物理の世界では魂や意識の本質は素粒子であるとのことです。そうだとすると魂は空中である宇宙に、物質である肉体は土に戻ったのだと思います。彼の死を受け止めるにはまだまだ時間が必要ですが、彼が我が家に与えてくれたものは、言葉では表せないくらい大きなものでした。彼への恩返しのために、私が出来ることは、やはり一生懸命生き抜くことなのだと思います。またそれしか出来ないのです。

「君君!! 何感傷に浸っているのだ! 患者さん皆さんに早く徒然を書きなさい、それが貴方の必要なことだろう」などと、そんな声が、いつも入り浸ったリビングから聞こえてくるように感じています。茶々丸が彼岸から、此岸の私を見守ってくれることを祈って。

ではまた

樋之口潤一郎

茶々丸が旅立った夜に、イモリ達の姿をとった写真です。

彼らは、茶々丸が天に昇る姿を見ていたのかも知れません。 - 令和6年3月28日 得意、不得意をどうとらえるか?

-

今年の桜の開花予想は当初3月中旬でしたが、想定外の寒暖差で開花日がこの時期までずれ込んでしまいました。本当に先の読めない季節が続きます。極端な三寒四温が、我々の心身にずしりと重しの如くのしかかり、気持ちを滅入らせてしまいます。恐らく、想定外な変化は我々から当たり前にあると思われがちが体力を奪っていくように思います。是非、皆さん油断せずに体調を自愛されてください。

前回の徒然では、中学時代の出来事を記しましたが、今回もこの時期の思い出に触れようと思います。私は確かに中学時代、成績は良かったのですが、それはガリ勉に支えられて得たものだと今でも感じています。ただ勉強が好きだから勉強したというよりは、「樋之口は勉強ができるから」などと周囲の期待に応えるために頑張ったのだと思います。しかし、不思議なもので、さして勉強しなくても好成績を収める友人がいました。それもクイズに答えるように手も足も出ないような難問をいとも簡単に解くのです。彼は人づきあいも上手く、相手の状況にさっと寄り添う器用さも持ち合わせていました。当然ですが、私は、そんな彼に羨望と悔しさを覚え、打ち勝つべく、更にガリ勉を強化していきました。しかし、この努力は私に消耗と劣等感を与えるだけに終わりました。高校受験の直前になると、彼は意気揚々と成績を伸ばし、私は疲労困憊から成績を維持するのが精一杯でした。結局、彼は都内のとある高校に、私は居住区内の県立高校に進学し、別々な人生を歩むことになりましたが、内心、努力では最早打ち勝てない戦いから解放され、安堵したことが思い出されます。

今になって見てればよく分かるのですが、そもそも彼と私の持ち味は異なっていたのです。彼はサッと感覚的に進むタイプで、私はじっくり考えて進むタイプなのだと思います。だから、彼が感覚的に判断するプロセスを、私は「何故そう判断するのか」と理屈に落とし込んで考え、時間をかける必要がありました。その意味では、受験など期限時間内で瞬時に結果を残す作業は、私には向いていないのだと思います。ただ、人生経験の乏しい当時の私からすれば、「即断即決は良いこと、時間をかけることはダメなこと」などと優劣で判断し、「彼のようにならないといけない」と常に考えていたのだと思います。当然、自分を否定しているのだから、苦しくなって当然に決まっています。

最近、とある発達障害の治療に纏わる書籍を読んでいて、「苦手な能力を、世の中の価値基準と比較して優劣で価値づけするから、発達障害の患者さん達が自己否定を強め、闇雲な孤軍奮闘に陥っていく」という件に目が留まりました。その中で、苦手は優劣ではないこと、時間をかけて問題を整理し対処法を具体的にすること、そして、信頼できる他者に相談し一人で悩みこまないことなどが論じられていました。この示唆はまさに、私が中学時代の経験を彷彿とさせるものでした。苦手なのだから、時間がかかって当たり前だし、むしろ時間をかけて取り組んだ方が、対処法のコツが見いだせるのだと思います。恐らく、「うまく対処せねば」と解決を拙速に急ぐと空回りを起こし、却って糸口が分からなくなってしまい、実は解決にもっと時間を要してしまうのでしょう。やはり、自分の味を押さえることは、時代が変わっても我々が人として生きる上で不変なことなのでしょう。そのためには、世の中でいう「普通」「常識」という言葉を疑ってみる目も我々は養っていく必要があるかもしれません。

先日、公園を散歩していたら、柳の枝に新緑と花で仄かな緑色を呈していました。枝は春の知らせを伝える湿り気のある風に揺られ、私にほのぼのとした気持ちを与えてくれました。柳は自分の味に抗うことなく伸びやかに生きている。柳から言わせれば、「突っ張って生きるから辛くなるのだ、流れに身を任せてみろ、楽だぞ」とささやいているようにも見えます。柳も然り、我々も然り、やはり自然体が大切なのだと思います。

樋之口潤一郎

- 令和6年2月16日 我が家の猫 その1

-

患者さん皆さん、こんにちは。

大雪に見舞われたかと思えば、4月中旬の温かさが突然、都心に舞い降り、我々の心身を翻弄しようとしています。本来なら温かさに心の緊張を緩ませ、仄かな幸福感すら覚えるはずなのに、変化の大きさがその気持ちに水をさし、困惑だけを与えています。変化は、新しい体験を我々に与え、成長させる原動力にもなりますが、一方で心身を緊張させるストレスの温床にもなるのです。生きることは変化の連続だから、本当に悩ましいものです。

私は、元々変化に即応できるタイプではありませんでした。中学以降、クラス替えの度に、新しい雰囲気に馴染めず、級友が足早に輪の中に溶け込むことを、横目で何となく羨んでいました。当時も、器用に立ち振る舞う級友が優位で、不器用な振る舞いからクラスの脇に追いやられる級友が劣位であるなどのカーストは、今ほどでないにしてもあったと思います。1980年代は、ヤンキー全盛でしたから、リーゼントや反り込みを入れながら、ボンタン(だぼだぼの長い学ラン)を着て廊下を闊歩する仲間がクラスの中心でした。彼らは運動が得意なだけでなく、人への立ち回りも本当に器用でした。「センコウ!(先生を呼び捨てするスラング)、ぶっ殺す」などと言いながら、先生等と打ち解ける気さくさを持ち合わせていました。だから自然にクラス替えでも、クラスの雰囲気に馴染んでいったのだと思います。今思えば、変化を物ともしない彼らのツッパリ根性は、「たいしたものだ」と感じています。

これに対して、自分は不器用であることを無意識に自認していたので、彼らの虐めの的にならないために、必死に勉強して成績を上げることで身を守ったのだと思います。勿論、私がクラスの中心になることはありませんでしたが、勉強のお蔭か、彼らが「数学分かんねえ、まじヤベエ、樋之口助けてくれ~」と頼ってくるようになりました。そこで、彼らと高校受験終了まで不思議な縁で結ばれ、我々は卒業式を節目に散会していきました。結局、慣れぬままに中学を終えていったのですが、今思えば、慣れようと相手に媚びを売らず、一見堅物でも自分らしい対処で乗り切ったから何とかなったのかなと考えたりしています。この体験から、変化への対応の遅さが問題なのではなく、遅いことがいけないと感じて、無理矢理、器用に慣れようとする姿勢が問題なのだと、改めてこの徒然を書きながら再発見しました。

そして、今から10年前、私は自宅で初めて猫を飼うことになりました。当時は、大学病院の激務で疲労困憊でしたから、妻が見かねて、私に癒しを与えようとして、猫をペットショップから購入する運びとなったのです。しかし、カエルやトカゲなどには全く抵抗がないのに、哺乳類には強い抵抗がありました。というのも、私が10歳頃、近くで飼っていたワンちゃんに追いかけられ、噛まれた経験があったからです。そのため、生理的に犬猫は変えないと感じていたのですが、妻は「つべこべ言わず、まず猫に触れてみる、それから考えるように」と私の抵抗を一刀両断に切り捨てて、ペットショップに連行されることとなりました。

結局、ペットショップで、私にすり寄った猫を購入し、以後、我が家の家族となったのです。名前は茶々丸(我が家では茶々と呼んでいます)と付けました。最初は、しつけても、トレイ砂でウンチをせず、リビングで粗相をすることが良くありました。「匂いの立ち込めるリビングで食事をするなど勘弁!」などと嘆いたりもしましたが、妻から「慣れるのには時間がかかるから仕方ない!それにウンチをするのが生き物の宿命、それを片付けるのは人間の宿命」と諭され、当初は渋々、飼っていたと思います。しかし、彼から時にじゃれてきて、「遊べ」とせがむ様になっていきました。一緒に走っていると、彼も呼応して、近寄ったり離れていったりします。それが何となく面白くなり、次第に茶々への抵抗感が少なくなっていきました。今となっては樋之口家の精神的支柱にすらなっており、彼のいない生活が想像できません。私からすれば、猫という家族が来ることが、大きな変化だったのですが、変化に慣れようとせず、一緒に楽しんだことが、結果的に変化を許容することになったのだと思います。ちなみに慣れるまでは半年かかりました。茶々の心を代弁すれば「やれやれ、世話の焼ける主人だ、俺は単に楽しみたいだけ、それだけで何とかなるのに、何を急いでいるのやら」と呟いているかもしれません。ヤンキーの仲間や猫との絆から学んだことはどうも小さなものではなかったようです。

これが茶々丸です。よろしくお願いします。

- 令和6年1月19日 完璧主義を磨くとは

-

皆さん、本年もよろしくお願い申し上げます。

この徒然もなんか月間タイムズのようになってきました。患者さんに結構読んでいただいているようで、ありがたく思っています。診察時間に制約がある分、この徒然が皆さんの診察の補完に繋がればと思っています。本年に入り、石川県能登半島沖地震や航空機事故など心を重苦しくさせる出来事に見舞われました。もし、この文面を見ている中に関係者がいらっしゃいましたら、心よりお見舞い申し上げます。この震災で2011年3月11日の東日本大震災の当時を想起しました。あの時、私は大学病院で外来をやっていましたが、古い病院が瓦礫になるような不安を覚えました。

1月に入り、急に寒さが厳しくなり、それに乗じて空気の乾燥も進みました。私は、小学生の時、何が嫌いかと言えば、冷たい風と無機質な土埃の中で、半ば強制的にやらされるランニングなど体育の時間でした。グランドの中で起こるつむじ風は、時に小さな体に針の如く凍てつきを与え、その厳しさに、私は両手を袖から体育着の中に押し込め、体を丸めたものです。体育の先生は「子供は風の子、寒さに負けず、しっかり走れ」と威勢よく、当時の少年少女らに声を掛けましたが、私はその標語を嘘くさく感じ、クラスの最後尾で、のそのそと走っていました。運動が大切なのは認識していましたが、私は、早く教室に戻って、図工の授業で当時流行っていたEテレ(教育テレビ)の「出来るかな」という番組を見ること(ノッポさんとゴンタくんの掛け合い)ばかり考えていました。やはり、人間には温もりと潤いが必要なのだと思います。一般的には、男性には温もりを、女性には潤いを与えることが、長生きの秘訣と書いていました。あながち間違っていないと思います。

さて、先日、とある書物で、「完璧主義を磨く」という内容に触れる機会がありました。我々が「あの人は完璧主義だね」と、この言葉を使うときは、決まってあまり良い意味では使わないと思います。それは、完璧主義が些細なことにまで万全を求め、神経質と同義に使われるためです。でも、その著者は、全てを万全にする姿勢は、成長の途上にあり、真の意味での完璧主義ではないと言います。そして、その人は、「本当の完璧主義とは、無駄を削ぎ、一番重要なところだけを浮き彫りにさせることだ」と論を展開しています。真の芸術家は、本当に重要な点に命を宿らせる努力を惜しまないのです。この内容を見て、我々の成長も正に同じだと再認識しました。我々は若い時にはあらゆる物を得ようと多少闇雲に欲張るものです。しかし、年老いていく中で、次第に何かを諦め、一番何を大切にするのかを意識していくのだと思います。そして、残されたものが、その人にとって一番大切な価値なのでしょう。我々がより良く生きる上で、とても大切なテーマだと思います。

そう、最近、我が家で飼っているイモリの水槽を変えました。水を多く入れ、水位を高くしてみました。そして、休める場所を確保するためホームセンターから浮草などを購入しました。その方が、イモリは自由に空間を行き来しています。彼らを見ていると、当然完璧を磨くなどとは到底考えているとは思いませんが、少なくとも完璧ではなく、自由を求めて水中を彷徨っているように見えました。もしかすると、無駄なものを削いでいく先にあるのは、制約の中に見出された一条の光ならぬ、一条の自由なのかもしれません。

ではまた。

次は、我が家の猫(その1)について、2月に掲載したいと思います。

樋之口潤一郎

追伸 写真は雄のイモリ、いっちゃんになります。尾っぽを楕円状に膨らみを持っているのが雄の特徴のようです。 - 令和5年12月25日 今年の最後に

-

皆さん、こんにちは。

先日の学会の中で、いつも懇意にさせていただいている北海道の芦澤先生の発表を機会がありました。

芦澤先生は、北海道で依存症の治療に専心されている方で、全国でも有名な先生です。その先生が、薬物依存症の患者さんを入院中、厳しい規則で管理すると、患者さんは口をつぐみ益々心を閉ざすから、もう管理することは止めたと仰っていました。

これは、従来の薬物依存症の治療からすると、かなり画期的で驚いたのですが、その内容を聞けば成程というものでした。

確かに薬物の使用は法的には禁忌ですが、それに頼らざるを得ない孤独感は寂しさなどを話題にしないと、本当の意味での回復にはつながらないといいます。

つまり、使用したら罰則という法的な恐怖統治だけでは、回復にはつながらないということなのです。

そのため、芦澤先生は、患者さんとだけでなく、スタッフ同士でも感情的なやり取りができるよう、日々心掛けているとのことでした。

自分の気持ちを話すことに慣れていない人間からすると、気恥ずかしいだけでなく、拒絶される恐怖を内包しているものです。

けれども、気持ちを話すことで、自分が本当に何に苦しんでいるのかを初めて理解することにつながったりします。

やはり、気持ちを話すことが、どの治療でも重要なのでしょう。

そして、その語りが有効となるためにも、聞き手の心構えが重要なのだと思います。

これは、これからも続く私の永遠の課題なのだと感じました。今年、一年、当院の診療方法を巡り、患者さんには色々ご負担をかけることとなりましたが、多くの皆さんにご協力いただきありがとうございました。

また季節の変り方が激しく、皆さんにとっても大変な一年であったと思います。

その意味では、体の健康が心の健康に繋がることを再認識させられた一年でもありました。

やはり、来年もこの徒然を通して、皆さんの健康を振り返る一助にしていこうと考えています。最後に、今年も多くの出会いと別れがありました。

別れは辛いことではありますが、最近、別れの痛みを埋めようと過去に固執することが、一番回復を阻むとも感じています。

やはり、過去に対し、後悔はあってもそこで立ち止まってはいけないのだと思います。

我々は、「たら・れば」にとらわれず、「とりあえず」前にすすむ体験が重要なのだと思います。

そういえば、ケロちゃんはどこにいったのだろう?と、徒然を書きながらふと思い返しました。

仮に天寿を全うしていたとしても、彼は私に「俺はお前の庭の土に帰っただけだ。めそめそするな。

また土を耕して、俺の分身になるであろう植物を育てろ」などと言うでしょう。

彼の魂はやはり土に宿るのだと思います。今年も大変お世話になりました。よいお年を。

樋之口潤一郎

(淡水魚ばかりを取り扱っている某水族館のヒキガエル達) - 令和5年12月19日 社会に出ること

-

皆さん、こんにちは。

12月に学会があり徒然の更新が遅くなってしまいました。

寒暖差の激しい一年ですが、本当に我々の心身にその厳しさが突き刺さってきますね。

先日の温暖な一日がある分、今日の厳しさが身に応えてしまいました。私達はある時から社会人とはこうあるべきだという考えを叩き込まれてきました。

勿論、人としての礼儀、作法を学ぶ上では、こういった教育は間違いではありません。

ただ、これだけ多様性が叫ばれている割には、社会に出るイメージは画一的で、多様性とは程遠いように思えてなりません。

恐らく、我々が社会に出るイメージとは、学校を卒業し、就職し、家庭を持ち、汗水流しながら仕事に精を出すといったところではないでしょうか?

けれども、このイメージは昭和から平成初期の社会人像にほかなら無いと思います。色々な患者さんを調布の地で診るようになり、最近気付かされたのは、社会人像のイメージが狭いがゆえに、患者さんがそのイメージに添えず苦しんでいるという事実でした。

そうだとすると、我々はこの社会人像から卒業し、それぞれの道を模索していって良いように思います。

最近、私は社会に生きるとは、標準的と言われる人物になることではなく、波長が合うニッチなところを見つ出し、生き抜くことにあるのではないかと考えるようになりました。

これは仕事であっても、趣味でもどちらでも構いません。

そのためには、興味のあること、好きなことを大切にする姿勢が、必要なのだと思います。

そして、我々が標準的と言われる社会に対応するとは、社会が求める人間像に魂を売ることではなく、割り切って合わせるということなのだと思います。

そのためには、割り切る上でのテクニックは学ぶ価値があると思います。

それは、人間関係を上手く運ばせることではなく、最低限のやり取りで凌ぐ術なのだでしょう。

一口には簡単ではありませんが、再考の価値のあることだと思います。追伸

先日の学会で、私が研修医時代にお世話になった指導医の先生と、私の後輩とでの写真です。

先生は、破滅的に出来の悪い研修医であったと今でも言われます(苦笑)。

詳細は恥ずかしくて言えませんが、こんな私に本当に根気よく付き合い、育ててくれたと思います。

そんな自分が、今は出来の良い後輩を育てている今日この頃です。

とても不思議な感覚です。樋之口潤一郎

- 令和5年10月30日 緩めることの重要性

-

10月に入り、突然の寒さで身を凍えさせた方も多かったのではないでしょうか?

当院の患者さんを診る限りだと、冷えを強め、倦怠感や憂鬱な気分を呈した方が多く認められました。やはり、体の冷えは心の冷えに通じていたのかもしれません。皆さん、是非お体お大事にしていください。ここ数日は多少、本来の秋を取り戻したように感じます。私は、朝の空気に緊張感と快適さが同居するこの季節がとても好きです。数十年前とかなり遡りますが、医学部の学生時代、勉強に疲れ嫌気がさすと、私は通勤途中の池袋で有楽町線に乗らずに、大学を休むことがたまにありました。行く当ては特に決めていないのですが、大体、池袋から新大塚、そして茗荷谷まで歩き、当時あった茗荷谷図書館あたりで、ゆったり過ごすことが定番でした。終点は決まって本郷三丁目の喫茶店でした。大学をサボタージュした秋口のある朝、新大塚辺りを通った際、建築現場から金属をたたく音や木材店からの木の匂いが、私の心を清々しくさせたものです。当時、学校をサボることに後ろめたさはありましたが、このサボりは、私に心のゆとりを与えるリセットであったと感じています。それだけ、医学部の勉強は私にとって気の重い作業で、常に心を緊張させていたのだと思います。

今でこそ、会社や教育の世界は、表立って安易な根性論で「がんばれ」とは言わなくなりましたが、生産性を上げるために、実際のところ、世の中は頑張ることを無意識に、我々に強いているように思えてなりません。我々は四六時中、テンションを高く維持し、何らかのパフォーマンスを発揮することを常に求められているのだと思います。けれども、テンションを高く維持し、拳を上げながらずっと頑張るなど出来るはずもないのが、人間の自然な性なのでしょう。そうだとすると、現代社会を生きる上で大切なのは、テンションを上げやる気を見せることではなく、テンションを緩め、心静かな時間を見つけだすことにあるのだと思います。その際、我々は心ではなく、体を緩めることに注力するとよいと思います。体の緊張の緩和が必ず、心のそれに通じるからです。そして、その方が分かりやすくて着手しやすいからです。是非、皆さん、意識してみてください。

今年ももう残すところあと二か月になってしまいました。先日見つけた小さなヒキガエルはあれから姿を見せません。もう少しで彼らにも冬眠の季節がやってきます。彼らにとって、冬眠は寒さから身を守るための策なのか、それとも、夏場テンションを上げ活動した心身を緩める場なのか、それは聞いてみないとわかりません。でも少なくとも彼らが次の年の活動を再開する上で、冬眠は不可避でしょうから、せめてテンションを緩め、思いっきり寝込んでほしいと思います。

ではまた 樋之口潤一郎

- 令和5年9月25日 不快を無くすより、快適なものを増やすこと

-

皆さん、こんにちは。

酷暑が去った後、やってきたのは快適な秋晴れではなく、不快極まりない梅雨のような天気でした。天気は人智を超えた自然そのものであるため、我々は過酷であろうと受け入れなければなりません。真夏は、クーラーをかけ続けることで、ひたすら避暑に徹したわけですが、これは、戦時下に防空壕に籠もることを強いられたようなものです。そうだとしたら、慢性的なストレスに我々は数ヶ月も晒されていたことになります。8月下旬から、うつや不安、そして倦怠感を訴える患者さんが多くなったのも、少なからず天候の過酷さが影響しているのではないかと思います。

そんな過酷な状況に対し、人類は常に不快な状況を克服し、排除することにエネルギーを使ってきたのだと思います。恐らく、科学は、その不快な産物を軽減する目的で発展してきたのでしょう。感染症を例にすれば、抗生物質を駆使し、細菌の根絶を目指してきました。しかし、最近、私は不快を排除するだけでは決して幸福には繋がらないことを実感しています。やはり、日頃から我々は、快適な生活を模索し、耕し続けていく努力が不可欠なのでしょう。快適な生活の模索などといっても難しく考える必要はありません。楽をするために横になるのも良いでしょうし、生き物とふれあうのも良いでしょう。我々が心地よい、気持ちよいと感じる取り組みを増やしていく心がけが重要なのだと思います。そして、これが、不快なものを中和する秘策でもあると考えています。発想を変えて、不快の排除から、快適の醸成に是非舵を切ってみてください。新たな展開が絶対あると思います。

そんな矢先、雨の日に一匹のヒキガエルが庭先に出没しました。でも、まだ体は小さく、赤い斑点もありません。残念ながら、ケロちゃんではありませんでした。新たな来訪者が、自宅の庭を快適だと感じ来たのかは分かりませんが、少なくとも、ここに居座るのを期待して様子を見守ろうと思います。そして、ケロちゃんはどこにいったのだろう。天寿を全うしたのなら、この庭を快適であったと思って欲しいし、仮に新天地を求め、移動したら快適を求め旅にでたことを期待したいと思います。

樋之口潤一郎

- 令和5年8月21日 子どもの想像力について

-

夜に泣くコオロギの音が、徐々に秋の訪れを知らせるようになりました。少しずつ日が陰るのが早くなる中で、近所のお祭りの賑わいが、夏の終焉を伝えています。でも心の寂しさに反比例するかの如く、コンクリートから向けられる灼熱は厳しさを増すばかりです。異常気象は我々から四季に感じるべき何かを奪い取ろうとしています。

今回、お盆休みに昨年行ったとある高原に再び訪れました。昨年ほど鹿の大群には出くわしませんでしたが、やはり、多くの生き物と触れることが出来ました。以前にもこの徒然で書きましたが、横須賀での原体験があったせいか、私は今でも生き物に対し強い関心があります。小学生時代を振り返ると、私は、田んぼに鎮座する大きなトノサマガエルの背筋に映し出された、何とも言えぬ緑鮮やかな色に魅了されたものです。それも、彼らは私にいつも「捕まえられるのなら捕まえてみろ」と喧嘩を売っているようでした。その田んぼで一番大きなトノサマガエルを捕まえようといつも網を持参していましたが、最後はカエルになりきった素手で、10センチ近いトノサマガエルを仕留め、自宅に持ち帰ったものです。

そんなことを思い出していると、ふと小学校時代に見えたカエルと大人の目から見たカエルでは、同じものでも、大きな差異があるように思いました。そこで、当時見えたカエルの像と、今見えるカエルの像を書き比べてみました。当時は緑色の背筋が、絵のように説得力を持って心に刺さってきたのです。それも一種類の緑ではなく、何種類もの緑が。でも大人の目にはそこまで緑色は刺さってきません。この違いは何なのでしょう?

私は再認識したのですが、子どもは感性で物事を捕らえますが、大人は既存の知識で物事を捉えるのだと思います。だから同じ物でも見え方が違うし、違ってよいのです。当時、トノサマガエルを捕まえ、母親にその報告をしようとしましたが、イメージ先行の少年は母親に上手く説明することが出来ません。それに語彙力もありません。ただただ、鼻息荒く、「あのね、あのね、すごい緑色の大ガエルを、がぼっと捕まえた、それも捕まえたら僕の両手から緑色が飛び出るの!」などと。これに対し、母は、「これ普通のトノサマガエルなじゃない。何か薄気味悪いし、夜ゲコゲコ泣くから、早く田んぼに戻しなさい、もし飼うのだったら何の虫を食べるのかをよく調べなさい」と冷静に語っていました。この時、少年は母の言葉に寂しさを感じました。大人であった母は、知識で物事を捉えようとしたので、私の想像力を意味不明と捉えたのでしょう。今となってみればそう捉えるのも致し方なかったのだと分かりますが・・・・。

そうだとすると、我々は子どもに対し、知識で物事を判断する前に、どう感じたのかということを大切にすべきなのでしょう。ついつい、私たちは、想像力より言葉や知識の方が優位と捉え、語りきれない想像力を断罪しがちですが、実は、想像力に言葉を与えていくのが、大人の役割なのかもしれません。ただ、大人は大人で過酷な社会を生き抜き疲憊しているのですから、想像力に言葉を付与するだけのゆとりが無いのだと思います。だからせめて、分からないからまず耳を傾けてみる、ここからスタートすることを心がけることが重要なのだと思います。

樋之口潤一郎

- 令和5年8月1日 感情のとらえ方を振り返る

-

暑いですね。この酷暑の中、当院にわざわざ足を運んで頂きありがとうございます。厳しい日照りが、今年は特に緑の色に疲れの色を与えているように思います。今日空を見たら、たまたま鱗雲が一面に広がっていました。やはり、酷暑の中にも秋の気配が漂い始めているのだと想います。そして何故か、高校野球の季節になると、風鈴の音と共に、白昼どこかの軒先から聞こえる放映の音を聞くにつけ、何ともいえぬ寂しさに駆られることがあります。これもまた秋の訪れを知らせる頼りなのでしょう。

さて、我々、人間はあらためて感情の生き物なのだと思います。我々は日常生活を通じて、常に喜怒哀楽、不安、寂しさなど様々な感情を否応なしに体験します。それは、人間として生を受けた宿命なのだと思います。そうだとすると、私たちの心身から感情を取り除いて生きることは不可能なのです。でも、我々は不安や恐怖、悲しみなどを感じると、何故か拙速に解決を急ぎ、その感情を打ち消そうと躍起になります。消せないと分かっていながら、何故そこまで躍起になるのでしょうか? そんな疑問を診療中考えた時に、私は最近、我々が感情に優劣を付けているからだとの結論に至りました。特に自分に自信がない人の場合、「私は駄目な人間だ」と自己否定を抱くことになります。この自己否定が我々に優劣へのこだわりを作り出し、不快な感情への蔑視の目を強めるのだと思います。 ということは、不安になった際、不安という感情を無くすことではなく、不安に対する否定的な見方を見直すことが治療なのだと、感じています。自己否定が強い時は、「何故上手く行かないのだ」などとWhyで物事を捉えがちですが、本当は「どうやったら、少しでもましな状態になるか」とHowで捉え、具体的な対策を考えていくことが、否定的な見方を解く上で重要になるのだと思います。そのためには不快な感情に駆られた時は、必ず一呼吸置き、すぐに拙速な行動を起こさないことがまず肝心です。そして、「しっかりしろ」と言い聞かせ自分に発破を掛けるのではなく、慎重に対処可能な行動を取る事を心がけるようにしましょう。この行動を意識することで、すぐに自己否定が取れる訳ではありません。それには年余の取り組みが不可欠です。けれども、自分なりの対処行動が可能になると、次第に「私なりに取り組めている」という実感が醸成されてくることになります。そして、この感覚こそが、自己肯定感であり、自己否定を本当の意味で中和するものなのだと思います。

5月に更新して以降、我が家にケロちゃんが顔を見せておりません。もしかすると生を受けて数年経ちましたから寿命を迎えているのかもしれないと案じています。ケロちゃんは私にとって擬人化の対象ですが、やはり、彼にも人間とは異なる感覚であっても感情に近いものを持っているのではないかと思います。彼が、自分の感覚を大切にし、この酷暑から身を守り、生き抜いていることを心から願っています。

樋之口潤一郎

- 令和5年6月30日 私の父子関係から思うこと

-

皆さん、こんにちは。ゲリラ豪雨と炎天下が入り混じる最近の天候に、夏バテしそうですね。 暑くなると、我々は水分を欲しますが、水分だけだと体が冷え、浮腫みがちになります。活力の一つとして塩分の摂取も心がけてください。特にナトリウムだけだと血圧を上げるため、マグネシウムなどが混ざった天然の塩が良いと言われています。特に苦汁はマグネシウムを多く含み、そのマグネシウムが血圧を安定させると言われています。皆さんも是非試してみてください。

さて、私の過去を少し振り返ってみました。私の父はある企業の会社員でした。ただ日本の高度経済成長を支えた企業戦士で、日本の発展のために全身全霊を会社に捧げた人間でした。また第二次世界大戦の終戦を満州で迎え、ロシアが攻め入る状況の中を着の身着のまま日本に引き揚げた一人でもありました。そのため、私のような高度経済成長の中で育った人間に対して、「甘えている」などと多少厳しい目で見ていた節があったように思います。特に父は、私が挫折したと嘆いていると、「それ位を挫折というな」などとその嘆きを一蹴しました。優しいところもありましたが、怒ると怖く逆らえない雰囲気がありました。今になってみると、父は家庭を思い、不器用なりに頑張って来たのだと思いますが、当時の私から見れば、古い価値観を当てはめ「あれは駄目、これは駄目、しっかりしろ」と言われているように感じていました。そのため、内心反発心を抱いていたのです。

最近、患者さんと関わる中で気づいたことですが、親が「あれも、これも駄目、何故できないの」と言うときは、決まって子供の動きを制することに手一杯になっている証なのだと思います。ただ、私はこのような親の姿を頭ごなしに全て悪いとは思っていません。親も苦労してきたのだから、子供に同じ苦労をさせたくなかった、それ故、駄目という言葉を連呼するのだと思います。ただ、子供の立場からすれば、駄目と制されれば、「じゃあどうしろと言うのだ」と文句を言いたくなるのも自然なことだと思います。この状況に対して、当時の私は、親から否定ではなく、肯定的な示唆を貰いたかったのだと思います。それも、「こうするとよい、試してみろ、失敗しても良いから」などと具体的に。これは親子という立場の違いから生じる、よくある齟齬でしょうが、親子であるが故の永遠のテーマとも言えるでしょう。でも子供を制するではなく、子供の可能性を生かすという視点を盛り込むだけで、違った視点が見えてきます。やはり我慢させるだけでは、人は伸びないのだと思います。その際、良い点を一つ上げ、「~すると良い」と分かり易い助言をすると、子供はきっと喜ぶと思います。これは、親子関係に限らず、どの人間関係にも普遍的なことなのだと思います。 皆さんの身の回りの起こる人間関係を少し振り返る機会にしていただければと思います。

さて昨年の夏ですが、神奈川県の葉山にある、とある源流に行きました。その目的は絶滅危惧種であるナミハンミョウという虫を採るためです。ナミハンミョウはカラフルな迷彩色の虫で、世界で指折りに美しい虫だと思います。虫を採る時は、無心で網を振っていました。以前の徒然で書いた自分の幼少期の再現です。探索、3時間で漸くメスのナミハンミョウに出会いました。最後はキャッチ&リリースで空に返しましたが、嬉しい出会いでした。今となっては難しいことですが、改めて私は、父親にこういう無心になれる姿を褒めて欲しかったのだと思います。

皆さん、夏の時期、体調にはご自愛ください。

樋之口潤一郎

- 令和5年5月30日 自分の感じた違和感を大切にしよう。

-

患者さん皆さん、こんにちは。世の中は、梅雨入りのようですね。

いつもより緑の勢いが強く、かつ深い色合いを醸し出しています。ただ五月晴れを垣間見る機会がほとんどなく、清々しい気分になれなかったのはとても残念でした。最近は、寒暖差、気圧変化の著しさゆえに、自律神経を崩す患者さんが、昨年の数倍多いと感じています。

以前も申し上げたように、気象であれ、変化は我々の心身に大きな負担を与えるのだと思います。私は、患者さんと接して、色々気づかされることが少なくありません。

患者さんは治療の経過で、よく、「このままでよいのか?」「相手の言っていることはわかるが靄っとする」などの言葉を診察で発することがあります。それは不信や困惑などの違和感で語られる訳ですが、この違和感は、回復の上でとても重要と感じています。というのも、このことが、周りの生き方と自分の生き方が異なるという感覚を物語ってからに他ならないからです。つまり、自分という主語で患者さんが生き始めたのだと思います。主治医である私は、おそらく患者さんに言葉にならない違和感に、言葉を与え整理する役割なのでしょう。しかし、このことはそう簡単ではなく、私自身も勉強の日々と感じています。さて、先日、庭を除いていたら、何かうごめくものがおりました。

よく見たら、土にまみれた、ケロちゃんが明かりの中にたたずんでおりました。写真では、土と同化しているため、わかりにくいですが、確かにケロちゃんがいます。今年も彼は生き抜いたです。思わず、うれしくなってしまいました。彼は、「ただ寝ていただけ」と泰然自若に言いそうですが、身を粉にして、生き抜いたことに変わりありません。私は、庭にあるダンゴムシを10匹ほど取りまくり、彼に与えたのですが、すべてペロッと食べていました。こちらを向き、「もっとうまいものよこせ」と語っているように見え、そのふてぶてしさが、またほほえましく思いました。やはり動物であれ、植物であれ、生き物は私に癒しを与えてくれるのだと思います。

樋之口潤一郎

- 令和5年4月26日 私の失敗・・・当たり前だと油断しないこと

-

皆さん、こんにちは。

昨日、クリニックから家路に向かう最中、一瞬マスクを外し、外の空気を思いっきり吸ってみました。4月の空気とは思えぬ湿度が高さで、梅雨の前触れにすら感じられました。それを一番察しているのは庭の植物たちで、6月に咲く紫蘭が一斉に咲き始めました。緑生い茂ることは嬉しいですが、徐々に変化する味わいや風情が日本から失われるのは、本当に寂しいものです。

さて、先日、皆さんに予告した件です。以前、私は二匹のイモリを買い始めたことを、この徒然でお伝えしました。しかし、一月前、私の失態により、雌の「りっちゃん」がケースから脱走し、行方不明になってしまいました。どうも家の飼い猫に食べられたようです。この日は余りのショックで、翌日皆さんの診療があるにもかかわらず、午前二時まで自宅を捜索していました。翌日、翌々日、私は猫の糞を割り橋でかき分け、「りっちゃん」の遺体を捜しましたが、結局見つからずじまいでした。

この事故は私の油断であったと思っています。日頃、飼育ガラスの天井の窓を開けて餌を与えるのですが、飼育ケースの壁が高いため「窓を開けても逃げないだろう」と高をくくり一瞬、目を離してしまったのです。しかし、後で知ったことですが、イモリは脱走の名人で、このような事故は飼育の際、一番飼い主が心しなくてはならないことのようです。大丈夫だという油断が、実は最大の危機であることを思い知らされました。

やはり、当たり前という感覚は、我々に永遠に続くような印象を与えますが、それは、「このようなことはいつものことだ」「さした問題ではない」などの思いから来る、我々の奢りなのだと思います。今回のことに限らず、幾つかの出来事から私は深く感じるに至りました。体の健康、日々の人間関係など生活を取り巻く様相は、本当は当たり前でなく、偶然に支えられたご縁の連続によって形作られているのでしょう。だからこそ、今日をないがしろにしない心がけが、我々が生きていく上で重要なのだと思います。是非、皆さんの当たり前を今一度見直していただければと思います。

ところで、失った寂しさはもちろんのこと、つがいを失った「いっちゃん」を思うと、やはりもう一匹呼び寄せようということになりました。本来であれば、神奈川の清流、千葉の奥地まで出向き捕獲したいところですが、今回は時間がないため、楽天市場で購入することにしました。そうしたら、雌二匹のセットでしか販売されていないことを知り、今回はこれもご縁と思い、千葉県館山生まれの二匹を引き取ることにしました。雌の一匹は大きく、もう一匹は小ぶりでした。そのため、大きい方を「モリちゃん」、小さい方を「コモリちゃん」と名付け、「いっちゃん」と一緒に住むこととなりました。そして、「りっちゃん」の分まで世話をすること心の中で誓い、今日の徒然に至っています。

樋之口潤一郎

紫蘭になります。雑草魂でどんな荒れ地でも咲く花です。 - 令和5年3月27日 症状が教えてくれるもの

-

皆さん、こんにちは。

皆さん、こんにちは。春真っ只中ですが、先日の大雨を見ると、春を通り過ごして梅雨に 入ったようにすら見受けました。来年度もまた極端な天気になるやも知れません。過酷な環境は社会だけでなく、気候にまで及んでいるとしたら、我々は希に見る厳しい世界に生きているのだと思います。

さて、患者さんごとに症状は当然異なりますが、症状と言うのですから、患者さんにとってはとても辛いものであることに変わりはありません。この症状に対する私の捉え方は30代~40代の頃と比べ変わってきたと思います。当時は慈恵医大に所属し、最先端の医療を提供することが使命と思い頑張っていました。この時、私は、患者さんが味わう症状は悪いものという発想が根底にありました。だから、最新の科学知見に基づく薬剤の投与が是であると捉えていました。勿論、その考え方全てが間違ってはいませんでしたが、そのことだけで患者さんの生活が大きく変化する訳ではありません。薬物は楽にするが、決して全ての人の幸せを保証するものではないと、経験年数を深める中で、理解するようになってきたのです。

全ての病で言明するのは勿論難しいですが、少なくとも症状の出現や増悪は、心や身体の状況が環境に対して悲鳴を上げている結果なのだと思っています。だから我々は症状をいけないものと断罪するのではなく、むしろ耳を傾けなくてはいけないのだと思います。そうだとすると症状の背景にある生活の送り方などに目を向けることがとても大切です。意外に症状出現以前から自身に過度な無理を強いているかもしれません。特に体力に自信があった方などは、知らず知らず無理を承知であらゆることを引き受け、自分を追い込んでいた可能性があります。そうだとすると、生活や体調という基本的な部分から自分を見直すことが重要です。潤クリ便りの中で、当院の職員が作成した健康法を是非ご参考ください。皆さんの生活を回復させるヒントがあります。体調の回復が生活力を向上させることが、実は心の回復であることを、ここで再認識していただければと思います。昨年、6月に掲載した立葵という花の根元部分がまた近隣の線路脇で見られるようになりました。季節に負けずに真っ直ぐに伸びる立葵は何を健康のよりどころにしているのでしょうか? 今度聞いてみたいものですね。

次回は私の失態というタイトルで皆さんの前に登場する予定です。

樋之口潤一郎

- 令和5年3月1日 調和について

-

皆さん、こんにちは。

いつも当院の外来運営などについて、ご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

先般からお話しています外来システムの変更等で

通院患者さんにご負担をおかけしておりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。突然、4月中旬の陽気になってしまいました。本来なら喜ぶべき頃合いですが、季節を度外視した気温上昇と花粉飛散量の増加は、我々の体を重くさせ、気鬱を作り出す要因になっています。

やはり、どんなことでも急な変化は、我々に大きなストレスを与えるのだと思います。さて、晴天が続くある日に、以前に作ったサングラスをたまたま使う機会がありました。サングラスをかけた際、私は、木々の緑がいつも以上に深く見えるように感じました。

それは、あたかも少年時代、自然の木々が色鮮やかに視界に差し込んでくる体験を彷彿とさせるものでした。

恐らく、サングラスが黒の色調を強調することで、物に明暗のコントラストを鮮明に与えているからだと思います。

でも、サングラスを外すと、確かに明るいのですが、明るいだけで、妙に無機的な感じにも見えてしまうのです。一般的に「暗い」という言葉は、我々にあたかも駄目で劣っているかのような印象を与えてしまいます。でも本当に駄目なのでしょうか?

我々はいつも善し悪し、優劣などの二項対立で物事を判断するように教わってきました。

明朗は良く、陰鬱は良くないなどとのように。明るく、快活に取り組もうなどと示唆されながら、世の中に適応するように躾けられてきたのだと思います。でも、暗い部分があることで、物事に奥行きが与えられ、我々は物事を深く感じ取ることが出来るのだと思います。暗い部分が実は、明るさに輪郭を与え、味わいを引き立てている、残念ながら、この事実を我々は教わる機会に恵まれていなかったです。

このことを考えるにつけ、「頑張ることは良くて、休むことが悪である」などと、一方の価値観だけを尊ぶ風潮は、我々を悪戯に心理的に追い詰めるのではないかと危惧しています。

休息があるから、生き生きと頑張ることが出来るのであって、休息のない頑張りは徒労以外の何者でもありません。

そういう観点からみれば、生活は濃淡、緩急などすべてバランス、調和から成り立っているのだと思います。

そして我々の健康は、この自然調和を無視することに端を発しているのでしょう。

最近、イモリを飼うようになり、彼らのゆったりとした動きにホッとする感覚を覚えるのも、私が日々何かめまぐるしい物に忙殺されているからなのかもしれません。

だから、私にとってイモリは私の心に大切な調和をもたらしているのだと思います。不思議ですが、イモリは私をほっこりさせるのです。3月は木の芽吹き時、変化に見舞われ、調和を乱しがちな季節でもあります。

心が沸き立つときこそ、睡眠という調和を忘れませんように。樋之口潤一郎

- 令和5年2月7日 自身の幼少時代から感じたこと

-

今回の話題に触れる前に、外来運営の変更などで患者さんには、多少なりとも戸惑いを与えたのではないかと感じております。そのため、不安に感じた方も少なくないと思います。ただし、私自身は、今までと変わらず、限られた中でも、勿論皆さんの生活の回復を模索していきたいと考えています。特に、症状の消失もさることながら、皆さんの健康についての示唆を吟味していくつもりです。皆さん、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、昨日、庭の一角にタンポポが静かに咲いているのを発見しました。誰よりも早く春の息吹を感じたのでしょうか、「一番先に春を見つけた!!」と言わんばかりに誇らしげに咲いていました。先日はオオイヌノフグリにも出会いました。原体験を与えてくれた横須賀の地で、この花を良く見かけました。当時、背丈1メートルほどの少年から見ると、この花が大きくとても鮮やかに映ったのです。そして、少年は世の中の奥行を、植物の風になびく姿や、生き物の鳴き声から感じ取っていきました。そして、この奥行きを知ることで、徐々に五感を育むだけでなく、色々なものに興味を寄せていきました。無邪気に草花や虫を取ることに明け暮れていったのです。虫を取っている時、私は自分が仮面ライダーやウルトラマンになったつもりで網を振り回していました。一人で「エイヤー、トー!!」などとつぶやいて。でもそれが楽しかったのです。

しかし、最近は仕事でパソコンを多く見るせいなのか、はたまた自然に触れる機会が減ったせいなのか、風景を平板に感じることが多くなりました。我々は電子機器に囲まれた生活の中で、幼少に養われた五感や物事の奥深さに対する感受性が鈍麻してしまったのでしょう。その意味では、文明が極限まで発展した世の中だからこそ、自然に触れることが重要なのだと改めて感じています。目と耳だけでなく、匂いや触覚、時には味覚さえも動員して、春の息吹を感じてみる、これが、我々本来の感じを高めてくれるのではないかと考えています。

さて、樋之口家に新しい仲間が1月初旬にやってきました。雄と雌の二匹のイモリになります。イモリを初めて見たのは、神が宿ると言われる山形県の月山の沼地でした。確か私が8歳だったと思います。ぷかぷか気持ちよさそうに浮遊する生き物に、「沼にトカゲ!!」と叫んだのですが、従兄弟から「あれイモリだ」と教えられました。あれから、約40数年、「いつかはイモリを飼ってみたい」と心の中で密かに思っていました。実は、昨年夏にイモリを取りに相模川沿いの田んぼや用水路に出向いたのですが、見つけることができませんでした。そんな矢先、ネット広告であるペットショップに、イモリ18匹大量入荷という文字を見てしまいました。見るや否や、「やめて~~」と叫ぶ妻を説得し、隣県まで車を出し、二匹購入することになりました。これもご縁なのでしょう。名前は、オスがイモリのイから「いっちゃん」に、メスはイモリのリから「りっちゃん」となりました。これから、潤クリニックをケロちゃんと一緒に見守ってくれるのではないかと願っています。イモリは丁寧に飼育すると20年近く生きると言います。今後ともよろしくお願いします。

樋之口潤一郎

- 令和5年1月16日 主語の大切さ

-

少し、遅くなりましたが、患者さん皆さん、あけましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。昨日からの久しぶりの雨で、コンクリートに染み入った水滴の匂いを久しぶりに感じました。この匂いは、私を何故か懐かしい感覚にさせます。小学時代、真夏の横須賀で昆虫採集に耽っていた時、突然夕立に見舞われることがよくありました。大粒の雨が灼熱のコンクリートに喧嘩を売っているようにぶつかり、埃と水滴が宙に舞った、あの時と同じ匂いです。当時、雷にビクビクしながら、虫かごと網を握りしめ、びしょ濡れになりながら必死に帰った訳ですが、到着する頃には、青空の隙間から、入道雲が「どうだ!」と言わんばかりに立ちはだかっていました。少年の背丈が飲み込まれそうな位、力強い入道雲だった記憶があります。そして、蜩(ひぐらし)に変わった音が、夕刻を自然と教えてくれたものです。今年の夏にも、そんな入道雲を見たいものです。

さて、先日、ある学会で、英語でスピーチする機会がありました。数分の短い内容でしたが、英語が苦手極まりない私は、発表原稿を、Google先生の英訳機に一任してしまいました。

今の翻訳は10年前と比べると格段に優秀で、滅茶苦茶な翻訳で我々を困惑させることが本当に少なくなりました。けれども、主語だけは明確に日本語で表現しないと、意図した内容が上手く英訳されないことを、今回の機会で再発見しました。そして、このことは、とても大切で、会話の基本が主語で形作られているといっても過言ではないのだと思います。我々は自信が無いとき、「私は」などという主語を消去して、言葉の所在を曖昧にしがちです。傷つくことを恐れ、自分の考えに責任を持つことを回避してしまうのだと思います。これは、我々が良く陥りがちなことですが、この曖昧な会話が得てして誤解を生み、人間関係を難しくさせてしまうように感じます。人間関係に正解などありませんし、もめる時はもめるのが人間関係というものですが、少なくとも自分の思いに、主語をつけて明確にすることは、他者との関係を最悪にしない秘訣なのだと思います。皆さんの日常生活でも、是非心がけてみてください。

公園の梅の木に、淡い桃色の花が咲いていました。植物はいつも凜として、その姿を我々に見せてくれます。梅はきっと自分の感じに従い、自然に花を咲かせている、だから美しいのでしょう。そういう意味では、梅にも「私は春の息吹を感じたから、花を咲かせてみた」とまではいかないまでも、主語があるのだと思います。

次回は、我が家に来た新たな生き物をご紹介する予定です。私らしい生き物です。ではまた。

樋之口潤一郎

- 令和4年12月28日 縁というもの

-

皆さん、あっという間に年の瀬となりました。今年は例年以上に時間の過ぎ方が早いように感じました。

コロナ禍で単調な生活を強いられたせいかもしれません。

最近、私はご縁というものを考えることが増えました。不思議なもので、潤クリニックも色々な縁によって支えられています。

考えてみれば、当院の開設の話が動き出したのが、平成30年5月頃でした。当初、私は調布の仙川か、小田急線の祖師ヶ谷大蔵あたりでの開院を考えていました。しかし、なかなかよい物件に巡り会うことができず、物件探しに行き詰まってしまいました。その中で、今回の布田の物件に出会ったわけです。

当初は布田駅周辺が今以上に寂しくて、何か心許ない感じがしたのですが、間取りが良かったことと、なんと言っても明るいことなどが決め手となりました。この決断を後押ししてくれた人々にも恵まれました。現在はこの物件なしに当院の存在はありえないとすら感じています。そして、スタッフとの出会いもご縁でした。詳細は省きますが、このご縁も幾つかの偶然が重なったものでした。

スタッフ皆さんの存在は物件のご縁以上に大切なもので、このご縁が当院の雰囲気を作っているといっても過言ではありません。

それと同時に、縁とは出会いと別れの中で、ついたり離れたりするものだとも実感するようになりました。

別れることは寂しいことですし、致し方ないのですが、けれどもこれこそが人生なのだと思っています。そして、今までの徒然でも お話ししたように、別れは次のスタートを切る大切なアクセントであるとも認識しました。このときある映画で言っていた「not running from, but running to」というフレーズを思いだします。訳すと何かから「逃げるのではない、何かに向かって進むのだ」という意味のようです。そうだとすると、どんな縁の形にも意味があり、その瞬間を 大切にすべきだと考えるようになりました。

今年1年、大変な中当院に通院頂き誠にありがとうございました。

それぞれのご苦労があったと思いますが、来年も引き続き限られた診療時間だからこそ大切なやり取りを心がけたいと思います。

来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

お体を是非大切にされてください。

良いお年を

樋之口潤一郎 - 令和4年12月15日 ワーキングメモリを鍛える(私見)

-

皆さん、こんにちは。当院におかかりの患者さんには、外来システムの変更などで色々ご負担をおかけしておりますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

また日頃から当院の運営にご協力頂きありがとうございます。

最近、巷でワーキングメモリという言葉を聞いた方もいると思います。

ワーキングメモリとは、作業や動作に必要な情報を一時的に記憶・処理する能力をさしています。

この機能は、日ごろ勉強や家事、そして仕事などにおいて、我々が行動や判断する際に活用されています。

特に、勉強をしながら家事をするなど異なることをやりくりする場合、そして色々言われたことを頭にとどめるなどの場合などに活躍するのです。

そして、当然ですが、ワーキングメモリは加齢と共に縮小していきます。

若いときは暗記などでも苦労がなかったのに、老いてからは些細なことでも記憶するのが苦手になったなどは、まさにワーキングメモリの縮小をを如実に語っています。

そして、もともと、一つのことにこだわるあまり、同時に異なる事案をやりくりすることが苦手な人もいます。

最近言われる発達障害の方はこの点でみれば、他の人よりワーキングメモリーが少ないのだと思います。

ところで、ワーキングメモリーを鍛えるなどという言葉をインターネット上で耳にします。

計算力、暗記力を鍛えることで、ワーキングメモリーを増やそうと試みる訳ですが、本当に増えるのでしょうか?

私自身は少しこのことを差し引いて捉えるようにしています。というのも、ワーキングメモリの大きさはある程度、各個人の脳の特性で決まっていると考えているからです。

これは背の高い人と低い人が、遺伝である程度決まっているのと同じだと思います。

ワーキングメモリーが少ない方にもっと暗記をしろと強いることは、背の低い人に2メートル以上の大男になるため、毎日ジャンプしろと言っているようなものです。

これは当人からしたら非常に辛いことです。

むしろ、ワーキングメモリーは広げるのではなく、メモリーに余裕を持たせることが重要なのだと思います。

そのためには、なんと言っても考えすぎないこと、スマートフォンで情報過多になからないことが重要です。

睡眠や運動など脳の休息を促進させる行為も、ワーキングメモリに余裕を持たせることにつながります。

睡眠が十分取れた翌日は、作業効率が上がったという経験をされた方も多いと思いますが、それこそ、ワーキングメモリに余裕が出来た分、その分の容量が仕事に割り当てられたことになるのです。

やはり、ワーキングメモリーも根性論で何とかするのではなく、体の労りから見直すことが重要なのだと思います。

そして、前回の徒然で記載したように諦めること、捨てることが実はワーキングメモリを食い潰さない秘訣なのです。

何かを捨てないと新しいものは得られません。何かを諦めないと次のスタートはきれません。そのため、捨てる練習をすることが重要なのだと思います。

その意味では断捨離は我々に、ワーキングメモリを維持するための生活の知恵を与えていると考えています。是非試してみてください。

ちなみにこのようにあたかも分かったように書いていますが、私は大の片付けベタで、かつ暗記が大の苦手です。医学部時代に解剖の暗記がだめで、逃げ回っていたことを思い出します。

あの時から自分は詰め込むことに限界を感じていたのでしょうが、詰め込む以外に道はないと無用な根性論に走っていたと思います。

自分もやはり何かを捨てる年齢になってきたのだと思います。

さて、11月21日にケロちゃんがライトの下に佇んでいたため、撮影しました。

物静かに鎮座していましたが、それを最後に、ケロちゃんは寒さのため見かけなくなりました。

ケロちゃんとはしばしお別れになります。来年は会えるだろうか?

今年一年、彼とは言葉こそ交わしませんでしたが、擬人化した友として、潤クリニックに華を添えてくれました。

心を交わす体験とは喜びでもあり、寂しさでもあり、我々に情感を与えてくれるのだと思います。

「またシンミリ考えて!それだからワーキングメモリが減るんだ」などと言うわけありませんが。

そんなやりとりをついて、頭の中でしてしまいました。またあおう、ケロちゃん。

- 令和4年11月15日 諦めることの大切さ

-

皆さん、大分寒くなりましたね。最近、診察で患者さんから「ケロちゃん頑張れ」など

応援メッセージを頂くことが多くなりました。いつの間にか、潤クリニックのアイドルの様相を呈しています。そんなことを察してか、ここ数日、我が家の庭でケロちゃんを見かけるようになりました。数日前は、ケロちゃんの鎮座する傍の塀に、ヤモリもいたため、それも捕獲し、撮影することにしました。毎度、良い迷惑でしょうが、是非潤クリニックの癒しのために、一肌脱いでほしいと願っています。

人は脳が発達したお蔭で考える力を身に着けました。この事実は、文明の発展に大きく寄与した訳ですが、一方で考え過ぎを招き、我々に苦悩を与えることにもなりました。色々な苦しみがありますが、今回は過去の後悔について触れたいと思います。

ある作家は、「人生の本質は決断に始まり決断に終わる」と述べています。その中で、彼は「後悔のない決断はない」と付け加えています。そうだとすると、人生は後悔の連続であると言えるでしょう。後悔は私たちの心に小さな傷を残すため、どうしても我々は後悔をしない選択を自身に求めがちです。「ああだったら良かったのに、ああすれば良かった」などと「たら・れば」の思考に陥ってしまう訳です。

でも、この「たら・れば」思考は絶対に人を幸せにしません。むしろ過去へのとらわれを強め、決断を先送り、他人に委たりするなどの姿勢を作り出してしまいます。そして、何も物事が進まない事態に苛立ち、やがて自他に対し恨みを募らせてしまうのです。

決断は確かに苦しいものです。けれども、決断をすることで、我々は必ず新しい経験を得ることになります。そして、その経験が次の決断の切掛けとなったり、新たな生きるヒントを与えてくれたりします。

私たちは、考えることで回復するのではなく、何かを経験することで回復する生き物だと思います。

この徒然を読んでいただいている皆さんは、今どのような決断を求められているでしょうか?

決断の成功・失敗という二項対立に価値を置くのではなく、決断した体験が必ず皆さんを豊かにしてくれると、私は信じています。

ちなみに、ケロちゃんは何も考えていないのでしょう。でも無意識に決断しながら前を向いて進んでいるのではないでしょうか?

いやもしかしたら、ケロちゃんも「俺も辛いけど、後ろには跳ねられないから、前に進むまでだ、辛いけどな・・・・・」などと思って跳ねているのかもしれません。

そして、私もケロちゃんを見習って、前に進もうと思っています。

- 令和4年10月17日 自分の「感じ」を大切にする。

-

急に寒くなってきました。今年は春からずっと不安定で我々をしみじみとさせる季節感が全くありません。これは、気候異常だけでなく、コロナ禍でマスクを強いられていることも少なからず影響があるでしょう。我々の五感の中で臭覚が一番人の感情を揺さぶると言います。マスクは臭覚に対して、目隠しのように覆いかぶさり、我々から大切な感覚を奪っているのでしょう。

さて、冷たい雨が降りしきる日々でしたが、この数日、我が家の庭と駐車場にケロちゃんが出没するようになりました。我が家の小さな庭と駐車場は門で仕切られており、かつケロちゃんが道路に出ないようにと、門下の隙間をレンガで覆っています。でも、何故かケロちゃんは必ず、門下をくぐり抜け駐車場に停めている車の下で発見されることが殆どでした。昔、ケロちゃんの前にケロ1(1番目に家の主になったヒキガエル)と名付けた主がいましたが、残念なことに屋外の道路に不意に出てしまったばかりに、朝方輪禍に遭い亡くなってしまいました。そのことが頭を過るため、いつも気を揉むのですが、ケロちゃんは主人の思いを他所に、我が物顔で、どこからか門下をすり抜け出てしまうのです。写真は捕獲したケロちゃんを撮影したものです。左側の赤の斑点がケロちゃんのトレードマークになります。

ところで、「ケロちゃんは何故車の下にいるのだろう?」と妻に呟いたら、妻は「車の下は暖かいからでしょう」と言っていました。もしかすると暖を取るために本能的に、車の下にいつも佇んでいるのかもしれません。改めて、人間も含め生き物は全て本能で生きているだと、私は感じました。それは、生き物が生き抜き、次の世代に命を繋ぐリレーをするために、身に着けたものなのだと思います。でも、本能という点では、残念ながら人間が一番退化していると感じています。思考こそが最優秀の証で、本能は理性を欠いた代物に過ぎぬという思いが、我々の中に無意識に刻印されているからだと思います。これは、親からの伝承や教育によって植え付けられたものでしょう。でもよくよく考えれば思考も本能も同列であって、優劣は無かったはずです。むしろ思考が優勢の場合だと、知識至上主義に陥り、本来の自身の感覚を否定しがちになってしまいます。そしてここに私たちの苦しみがあるように思います。意外にも本能の前提になる五感などの感じこそが、私たちに生きる方向性を示しているのだと考えます。それこそ、ケロちゃんは「つべこべ言わず、温かいところでホッとしたい、ただそれだけ、それで十分」などと言っているのかもしれません。

ケロちゃんから教わることが少なくないと感じる今日この頃でした。皆さんも是非参考にしてみてください。でも、街頭の明るさに晦まされて道路には行くなよ、ケロちゃん!!

- 令和4年9月29日 眠ることについて

-

漸く、世の中も、忙しく鳴いていた蝉からコオロギの虫の音に置き換わっていきました。

短い秋の到来なのだと思います。そして、その知らせは金木犀の香りからも知ることができます。先日、とある講演会に参加し、慈恵医大の大先輩の話を聞いてきました。

その内容で印象的なものがありましたので、ここにお伝えできたらと思います。

それは、寝る努力はできないが、起きることと、日中活動する努力はできると言うものです。

その中で、睡眠欲を食欲と同義と捉え、「食欲がわかないのに、食欲をわかせようと自分に言い聞かせることはしないだろう。睡眠もまさに同じ、眠ろうと言い聞かせて眠るものではない」と話していました。

むしろ言い聞かせれば言い聞かせるほど、自分に緊張をかけ、我々を不眠にさせてしまうのです。

そして、食欲然り、睡眠欲然り、どれも意志の力でコントロールできないことをまず知るべきだとのことでした。しかし、一方で我々は起きる努力は出来ると、先輩は話していました。

つまり、より良い日中の活動が、最大の睡眠薬であって、それなしに良眠はあり得ない訳です。

その際大切なのは起床時、光に浴びること、そして適度な運動などの行動があらためて重要と言っていました。

巷では、数多くの睡眠指南書が紹介されていますが、日中の活動指南書はあまり目にしません。

我はもう少し日中の活動の重要性を再認識する必要がありそうです。医療だけではないかもしれませんが、世の中には、コントロール出来ないものをあたかもコントロールし、万全に振る舞えるかのような錯覚を与える情報があふれかえっています。

不安や苦悩についても、悟りのごとくかき消せるかのような書籍が多く軒を連ねます。しかし、実のところ感情も睡眠や食欲と同様自然現象であり、かき消すことが出来ないものです。

そうだとするとその感情を抱える我々の心の器を整えてく必要があります。

心の器というと抽象的ですが、所謂、心を取り巻く体や生活環境と捉えていただいてよいと思います。

もしそうだとすると、この部分は行動に移せば、コントロールが可能な箇所といえるでしょう。

睡眠が日中の送り方一つで変化するのに対し、不安もまたその送り方次第で捉え方が変わってくるかもしれません。

やはり、我々は今という時をどのように送るかが問われているのだと思います。樋之口潤一郎

先日台風一過の際、クリニックの近くから取った写真です。

夕日を久々にみて、何か懐かしい気分になりました。 - 令和4年9月5日 最近の健康法について

-

最近体をアルカリにするということを、私も実践しています。内容は至って簡単で、お酢を飲むようにしています。ただ家庭用のお酢だとあまりにもまずいので、通販で購入したもろみ酢というものを寝る前に少しだけ頂くようにしています。

我々現代人は運動不足と食生活の偏りから、体が酸性に傾きがちだと言われています。そうすると体の新陳代謝に関与する酵素の活性が低下し、この低下が肥満、高血圧、高血糖などのリスクを高めると言われています。体内に入ると弱アルカリ性に作用するお酢やクエン酸は、恐らく酵素を活性化するため、生活習慣病に陥ることを少なくしているのだと思います。この健康法が本当に自分に合っているのかは、まだ検証段階ですが、いずれこの徒然で報告できたらと思っています。

しかし、お酢を是が非でも取れば良いと言うわけではなさそうです。過量に接種すると口の中を酸性に歯のエナメル質を溶かしたり、胃腸の炎症を助長したりすることがあるようです。また飲むお酢には多量の糖分が含まれるため、油断して飲んでいると高血糖になるとも言われています。

やはり、どんなに良いものでも取り過ぎ、行き過ぎはいけないのだと思います。我々はついつい油断すると、やり過ぎしてしまい、結果的にそのことで生活が行き詰まってしまうものです。それはあたかも、酸性食品の取り過ぎが体の新陳代謝を滞らせバランスを崩すようなことと似ていると思います。何事もバランスが肝腎なのです。

これはあくまで私の体を使った検証実験ですが、ご興味がある方は、適量で試してみてください。

ではまた

院長 樋之口潤一郎 - 令和4年8月16日 自然の中で生きるということ

-

皆さん、こんにちは。暑いですね。夏バテなどには引き続きご注意いただければと思います。

さて、私は先日、とある高原に家族と宿泊してきました。そこで野生の鹿と難度も遭遇しました。

鬱蒼とした霧の中に数頭の鹿がいるのが分かると思います。

実は、この地区では最近温暖化も相まって、自然死する鹿の減少から、数が増えているようです。

そこで、皮肉なことに農地が鹿によって荒らされ駆除の対象になっているとのことでした。

この写真を撮った後、せめてお近づきになりたいと、そっと近寄ったのですが、鹿の一群はピーッという高音を発し、逃げてしまいました。

ちなみにこの音をを発すると、当たりでも同じような高音が四方で鳴り響いていました。

恐らく、危険を知らせる合図だったのだと思います。現時点で人間と鹿は危険な者という認識でしか共存できないのでしょう。

でも鹿の危険察知能力はすさまじく、危ないと感じれば咄嗟に逃げ去り、身を守ろうとします。

自然を生き抜くためには、戦うだけでなく、逃げる力を磨くこともまた重要なのだと思います。

我々人間社会では、戦うことが是で、逃げることが非であると教育の中で教わった訳ですが、本当でしょうか?

私は、開業して以降、患者さんと接する中で、どんな時に逃げるべきかなど、

所謂逃げ方を学ぶことが、生きる上で重要と感じるようになりました。

それだけ、患者さんの多くは戦い事に多大なエネルギーを消耗し、逃げ時を忘れてしまったのだ思います。

今回の鹿に感心させられたのは、怖いから逃げたという素直な行動だけでなく、

その恐怖を合図で周囲に知らせ、共有する術でした。これは、鹿の本能から出た行為でしょうが、

人間の私からすれば、周囲を気遣う優しさのように感じてしまいました。

私たち人間の方が最近はコロナ禍でギスギスし、優しさを見失っているのかもしれません。我々は意外に鹿から教わることが多いように思います。

樋之口潤一郎

鹿、いるの分かりますか? 車で近づき車から妻が必死で撮影しました。

鹿からすれば、謎の鉄の塊がライトと友に近づいたのですから、怖いに決まっています。

でも撮影、ご協力に感謝です。 - 令和4年8月1日 我が家の主 その2

-

こんにちは、猛暑到来で体から水分と塩分が一挙に持って行かれてしまいました。

日頃、自律神経の安定の上で、首の項を暖めることを推奨してきましたが、酷暑の場合は適度に冷やすことが、先決なように思います。

日本の夏は日々極端に変化しますから、変化に応じ、暖めるべき冷やすべきかを是非吟味していってください。

ただどちらにしても水分と塩分はこまめにとり、潤いを忘れぬようにしてください。

特に塩分は活力を維持する上で不可欠なミネラルです。是非自愛ください。

さて、先日、我が家の庭にいるヒキガエル、ケロちゃんについてお話ししました。

そのケロちゃんについてお話を追加したいと思います。昨夜、庭にふと目を向けると、玄関先の明かりに吸い寄せられ、トンボが一匹止まっていました。それだけでも珍しい光景ですが、

なんと、その背後20センチにケロちゃんがじっとトンボを眺めていました。

私は、年甲斐もなく、少年のような気持ちになり、ついつい15分ほどその様子を見てしまいました。

結局、トンボはケロちゃんの胃袋に収まってしまうのですが、その間、ケロちゃんは、徳川家康の「泣かぬなら泣くまでまとうホトトギス」を地で行くように、じっと佇み、捕食の好機を狙っているように思いました。

最近、私は外来でよく患者さんに、待つこと、静観することなどを特に強調しています。

それは一時の感情にまかせた拙速な判断は、絶対好機を見落とし、後悔を必ず残すと、日頃のやり取りで強く実感しているからです。

そして、静観した後、好機が来たら躊躇わず決断すること、これも静観と同時に大切な行いだと感じています。

チャンスを自ら手放すことは、自分の可能性を自ら捨てていることに他なりません。

ケロちゃんが、こんな複雑なことを考えているはずもありませんが、

昨日のケロちゃんの勇姿は、そんな日頃の思いを映し出しているようでした。

ケロちゃんも暑さに負けるな

院長 樋之口潤一郎 - 令和4年7月19日 我が家の主

-

皆さん、こんにちは。酷暑を超えたら、今度は梅雨へ逆戻りしたような天候ですね。

低気圧は体の水の代謝を悪化させ浮腫を誘発しますから、ここ数日、めまいや頭痛に苦しんでいる患者さんが増えたように思います。

早く向日葵もびっくりするような晴天になって欲しいものです。

さて、今回は今までと趣向を変え、我が家の主を紹介したいと思います。 私は幼少期を神奈川県横須賀市で過ごしました。

当時は近くに沼地などが一杯あって、そこでザリガニやオタマジャクシ、そしてカエルやトカゲなどを捕獲し、一日泥んこになって遊んでいました。

当時、皆で遊ぶというより、一人黙々と網で虫をとり続ける少年だったと思います。

そんな名残なのか、昨年の夏、路上に佇んでいるヒキガエルを捕獲し、自宅でプラスチックのケースで、飼うことになりました。名前はケロちゃんと名付けました。

ケロちゃんですが、食欲旺盛で小さな庭で捕獲したダンゴムシを食べるわ食べるわで、みるみる大きくなっていきました。

結局、樋之口家の庭からダンゴムシが消えるという異常事態となり、餌がつきたところで庭に放すことになりました。

けれども多くのカエルは越冬できず、力尽きるようです。恐らく駄目だろうと諦めかけていたら、

先日、ケロちゃんがしれっと庭の草木の中にいるではありませんか!

ちなみにケロちゃんには左側に赤い斑点があるため、すぐ当人だと分かりました。

そこで今回、撮影し、お披露目となりました。ケロちゃんからすれば、良い迷惑ですが、私からするとこの家を守る主ではないかと思っています。

過酷な冬に耐えた彼に、敬意を表し、数年是非この家だけでなく、潤クリニックも守って欲しいと願っています。

院長 樋之口潤一郎 - 令和4年7月8日

-

この内容は当院の患者さんと当院の受診を考えておられる皆さんに書いています。

こんにちは、猛暑と多湿の日々が続きますが皆さん、お体はいかがですか?

この度は皆さんに大変ご心配をおかけしましたが、復調し診療を再開させていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

私たちの生活環境は、本当に激変の日々です。

これについて行くのはどんな人でも容易ではありません。

ところで、ある本を読んでいて「なるほど」と思うことがありました。

私たちは良く親や周りからよく考えるようにと躾けられたと思います。

これは、思考の中枢である前頭葉など大脳皮質を鍛える作業に他なりません。

しかし、考えることよりもっと大切なことは、直感や危機感等、野生の勘を磨くことにあるようです。

これは、大脳皮質の下に位置する、視床や大脳辺縁系を鍛えることに他なりません。

良く巷では前頭葉などの大脳皮質を鍛えることを重んじますが、これが一人歩きすると

「~せねば」という頭でっかちの脳を作ることになりかねません。

我々が生きる上で、本当に大切なのは直感的に見極める脳を鍛えることのように思います。

そうだとすると大脳皮質だけでなく、生命を維持する上で大切な大脳辺縁系を磨く必要があります。

ただそれは、そうすれば良いか?

恐らく、体にとって良いことをすることなのだと思います。

体力を整え、胃腸を労り、そして睡眠を規則正しく取ることなどのような取り組みを侮らないことだと思います。

これは自律神経を整える働きに他ならず、これが大脳辺縁系の能力を高める布石になるのだと思います。

人の前に命のある生き物として、体を大切にする。これがあながち心の健康に通じるのだと思います。

樋之口 - 令和4年6月26日

-

当院に通院されている患者さん、そしてこのホームページを初めて見ていらっしゃる皆さま、こんにちは。7月にもなっていないのに酷暑が到来してしまいました。もう体が干からびてしまいそうです。

当院は平成31年4月2日に調布布田で産声を上げて以降、まる3年が過ぎました。多くの患者さんに支えられ、ここまで来ることができましたが、コロナ禍の感染対策や来院患者さんが多くなったことで、皆さんに十分な時間を割けられなくなったこともまた事実です。クリニックの運営だけではありませんが、人生とは限界の中で生きる作業であり、苦行なのだと思い知らされている今日この頃です。でも、限界を知る事は生きる上で、私たちに新たな気づきも与えてくれると考えています。

私たちの悩みの根源とは何でしょうか? 現時点では私は、自分だけでなく周りに対しても、限度を超えて多くの物を望み、その得られない思いに打ち拉がれた状態を指すのだと考えています。このことは、自分に目を向ければ、悩みや不安に対し「之さえなくなれば」と自身を責めたてたり、周囲に目を向ければ「私の悩みを何故察してくれないのだ」と他人を責めたてたりすることを意味しています。つまり、求めたのに思い通りに得られないことに対し失望と怒りから、自他を責め続けている状態に陥っているのです。勿論患者さんは辛いからこそ、上記の行動を取り続けてしまうのですが、このような態度が益々苦しみを募らせているといった悪循環を、我々は今一度知っておく必要があります。

考えてみれば、生きている限り不安や苦痛から逃れることは出来ません。周囲が自分の苦痛を1から10までサッと察しお膳立てするようなこともありません。この厳しい事実を私たちは引き受けなくてはいけません。つまり、自分にも他人にも限度や限界があることを認めなくてはならないのです。けれども、このように限界を認めることは決して負けではありません。むしろ人生を生きる上で大切な知恵なのです。

致し方ないと引き受けたとしたら、その一方で是非自身の身体と目の前の取り組みを是非大切にしていってください。特に自分のことを責めてばかりの方であれば、自身の身体の健康を誰よりも考え、労わることを大切にしていって欲しいと思います。一方、察してくれないことで周囲を責めたてているとしたら、今度は自分から言葉を発し、簡潔に要望することを意識していってください。相手に察して貰うのではなく、理解してもらうことを心がけるのです。そして、このような態度の転換は自分を生かすための心得と捉えてほしいと思っています。皆さんの回復が少しでも進むことを心より願っています。

院長 樋之口潤一郎 - 令和4年6月26日

-

皆さん、こんにちは。この発信は当院に通院されている患者さんと同時に、初めてこのホームページを見にこられている皆さんにも発信しています。

現在、初診予約が取りづらく、皆さんの要望にスムーズに応えられないことにもどかしさを感じておりますが、医師が私だけであることを踏まえ何卒ご理解を頂ければと思います。

スタッフは総勢4名になります。メンタルクリニックとしては標準的な人数ではないかと思います。その中で事務員さんが2名、看護師さんが1名、そして医療ソーシャルワーカーさんが1名となっています。それぞれが役割を持ち患者さんに関わっています。ちなみに当院では心理師さんはおりません。そのため、時間をかけた心理カウンセリングや心理検査などは他の自費治療機関にお願いして対応しています。その上で、当院でもマネージメントを実践しておきたいと思っております。

開院3年目で基本的な事をお伝えしていませんでしたので、ここに遅ればせながらご紹介させていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

院長 樋之口潤一郎

初夏に咲く、立葵の花(好きな花の一つです) - 令和4年1月6日

-

新年に思うこと

皆さん、あけましておめでとうございます。

昨年はコロナ禍での診療で慌ただしく時が過ぎてしまいました。

私だけでなく、スタッフも目の前のコロナ対策と、それぞれの患者さんの対応に必死になり、

中々ゆとりを持って皆さんと接することが出来ないこともあったかと思っています。

また昨年は、色々なことを考えさせられた一年でした。

クリニックを開院し2年半、患者さん皆さんにお役立て頂けるようにと日々努めてきたつもりですが、

運営を行う上で、クリニックという治療の枠組みの限界にも直面することが多々ありました。

患者さんの病状によっては、治療をお断りすることもありました。

辛い局面はいくつかありましたが、このことを通じて、私は、治療者として出来ること、出来ないことを

患者さんにしっかり伝えていくことも、また主治医の役目なのだと実感するようになりました。

患者さんは辛い状態に身を置いている訳ですから、その状態が厳しいときほど、

何を取り組むべきかが分からなくなっていると思います。

道しるべが時に治療では必要なのです。その際、道しるべを伝える上で、これはやってはいけない、出来ないなど、

多少患者さんからすれば厳しく聞こえる助言も不可欠であると感じています。

なぜなら、この治療の目標は何でも思い通りにことを進めることにあるのではなく、

制約の多い世の中で、生き抜く知恵を身につけていくことにあるからです。

そのためには、物事には色々限界があることを知っていく必要があります。

限界を知ることは、自他に多くを求めすぎず、今あるものでどうやりくりするかを体験することに

繋がると感じています。このことを皆さんの診療の中で具にやり取りできればと思います。

あと、これは大切なことなので触れておかねばなりません。

昨年末、大阪でクリニックが放火されるという事件がありました。

このことは我々だけでなく、患者さんの心の奥底にも動揺を与えたと思います。

この一件で、私たちスタッフは話し合いを持ち、皆さんの誘導などを検討しました。

幸い、当院は窓が多く、火災になっても空気が抜けやすい構造になっています。

ただ非常階段はないため、先日、非常用の吊り梯子を購入し、有事に備えることにしました。

皆さんにとって、少しでも安心できるクリニックでありたいと思っています。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

院長 樋之口潤一郎 - 令和3年1月4日

-

WhyからHowのすすめ

あけましておめでとうございます。昨年はコロナに始まり、コロナに終わった一年でした。

私自身もその慌ただしさに飲まれ、一年があっという間でした。新型コロナウィルス感染症が

日本を席巻してから、今まで当たり前だった生活が一変してしまいました。その戸惑いは私たち

だけでなく、ここに来院されている皆さんにも大きく波及したと思います。こういう悲運が不意に襲ってくると、我々はその運命を呪い、「なぜ」と自分や他人に怒りをぶつけがちです。

勿論、その怒りは至極当然であるし、怒りを抱かない方が不自然でしょう。しかし、怒りに任せ誰かを

攻め続けている内は、物事は何も好転しないばかりかむしろ悪化させてしまうものです。

これは昨年、診療の中で思ったことですが、このような時は、「なぜ」ではなく、「どうやって対処するか」

という視点の転換が必要です。WhyからHowへの転換と言ってもよいでしょう。

その際、完全に対処する必要はありません、凌ぐ程度で十分だと思います。それだけでも

一日は進んでいくのです。皆さんの一日が凌ぎつつも着実に前に進むことを願っています。

樋之口 - 令和2年7月15日

-

梅雨がいつ開けるとも分からぬ日が続いています。低気圧は水を体にため込み安くさせ、倦怠感を作り出します。その生理現象が、気分を更に沈滞させるのでしょう。最近は数分程度の運動が意外に体の新陳代謝を促し、体から余分な水分を排出させるのではないかと考えています。

身軽であることは、行動をしやすくする大原則です。皆さんも是非試してください。これはありがたいことなのですが、最近初診のお問い合わせの電話が多くなりました。

そのため、現在8月まで当院の初診枠が埋まっており、最短のご案内が9月になっております。

急がれている患者さんにとっては、大変ご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解をいただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。 - 令和2年4月30日

-

「森田療法がコロナ不安に果たす役割」

新型コロナウィルス感染症の対応に忙殺されておりましたが、考えてみればもう今日で四月は終わりですね。三寒四温と共に、空は正に初夏の陽気を物語るような青空になっています。

ところで、私は森田療法という精神療法を専門としています。森田療法とは、約100年前に森田正馬という精神科医によって作られ、不安に対する態度の転換を説いた精神療法です。不安は誰にでもある自然な感情ですが、完全主義の傾向が強い一部の人は、この不安を「あってはならないもの」と捉え、徹底に排除を試み、安心を得ようとします。

しかし、安心を盲目的に求める姿勢は結果的に、却って不安へのとらわれを生み、この心理的悪循環の結果として、様々な神経症の症状を作り出すことになります。一方で、不安を排除しようとする裏側には、「不安を取り除いて良い暮らしをしたい、健康でありたい」などのより良く生きるための欲求が隠れています(森田療法ではこの欲求を「生の欲望」と言っています)。森田療法は、不安は消すことを治療のゴールにせず、不安を抱えながら少しずつ欲求を日常生活に発揮し、生活力を養っていくことを目標とするのです。

しかし、不安に苦しんでいる人々がそう簡単に欲求に気づける訳ではありません。だから、最初は不安におびえながら日常生活に少しずつ取り組み、行動していく姿勢が重要となります。手や足など体を使いながら、家事など目の前の生活に打ち込んでいくのです。

つまり、このことは不安で一人考え込む姿勢から、日常生活を通じて、五感を磨き、感じる力を育てていくことを意味するのです。このような体験を積み重ねる中で、人々は徐々に「何とく~してみたい」などの感じを覚えるようになります。

つまり、これこそ欲求(生の欲望)の芽生えであり、この感覚を実生活に反映させていくように心がける姿勢こそが、不安の中で生き抜く力そのものとなるのです。このような文脈から、今世の中で起こっているコロナ問題を見ると、私たちはコロナ感染症の見えない魔の手に怯える余り、安心を得ようと出所の不確かな様々な情報にしがみ付き、さらに自分たちの手で不安を強めているのです。

このことを、私のもう一人の師匠である北西憲二先生がご自身のクリニックのホームページで詳細に説いています。私たちが不安になるということは、それだけ激動の時代に晒されていることに他なりません。

だからこそ不安になって当然なのです。不安だからこそ、どの様に今後生き抜いていこうかと考えを転換させ、実践していくことが求められているのです。そこで、目の前の日常生活を大切にする、体の健康づくりに心を配るなど、当たり前の取り組みにもう一度注目し、自分の足元の生活を豊かにすることを心がけて行ってください。この取り組みは時代を超えて普遍的なものです。このような実践を通して、私たちそれぞれが持っている欲求を育てて行って欲しいと思います。そして、この生活がしっかりすることは、結果的にウィルス感染症に対し抵抗力をつけ、ウィルスとの共存を可能にするのではないかと考えます。

このような考え方が日本の医療にあることをご参考いただければと思います。